Regelung von Pumpen

.

„Haut mal ordentlich rein, die Baustelle muss heute fertig werden.“ Nachdem der Chef seine Monteure so zur Höchstleistung aufgerufen hat, fordert er mal wieder 100 Prozent von ihnen. Aber meistens ist es schon auszuhalten und die Arbeiten können in einem angenehmen Tempo erledigt werden.

.

.

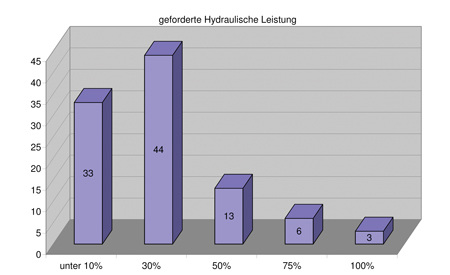

Auch der Umwälzpumpe einer Heizungsanlage wird nicht immer die Maximalleistung abverlangt. Von den 8760 Stunden eines Jahres ist eine Pumpe rund 6000 Stunden eingeschaltet. Und nur an weniger als zehn Tagen im Jahr wird mehr als 80 % der Maximalleistung von diesem Knecht benötigt. So gut möchte man es selber auch mal haben, denkt man dann gleich und vergisst, dass die meisten der werktätigen Klasse in Deutschland weniger als 2500 Stunden im Jahr arbeiten. Wie auch immer. Schaut man jetzt genauer in die Heizungskeller, stellt man erschreckt fest, dass die betriebenen Umwälzpumpen häufig ungeregelt sind und meistens auf Stufe drei unter Volllast betrieben werden. Diese Unart stellt unter anderem ein sinnloses Verballern von Ressourcen dar. Nicht nur der Stromverbrauch ist durch Dauervolllast unsinnig hoch, auch der Verschleiß an diesen Pumpen könnte durch eine angepasste Betriebsweise erheblich verringert werden. Der Austausch von Pumpen würde also bei schonender „Fahrweise“ seltener notwendig, was eben auch die schon erwähnten Ressourcen schont.

.

Sparzwang oder freiwillig knauserig?

Die Gründe für eine sparsame Betriebsweise hören sich nicht nur schlüssig an, sondern sind ausdrücklich auch noch vorteilhaft für alle Beteiligten. Selbst volkswirtschaftlich werden enorme Vorteile durch ein wenig Nachdenken und entsprechendes Handeln erwirtschaftet. Dieser Meinung ist auch die Europäische Union und nicht zuletzt auch unser Staat. Für Deutschland gilt jedenfalls das Energieeinsparungsgesetz (EEG) und die davon abgeleitete Energieeinsparverordnung (EnEV). In der EnEV steht seit geraumer Zeit der eindeutige Hinweis:

.

In Zentralheizungen mit mehr als 25 Kilowatt Nennleistung sind die Umwälzpumpen der Heizkreise beim erstmaligen Einbau und bei der Ersetzung so auszustatten, dass die elektrische Leistungsaufnahme dem betriebsbedingten Förderbedarf selbsttätig in mindestens drei Stufen angepasst wird, soweit sicherheitstechnische Belange des Heizkessels dem nicht entgegenstehen.

.

Eine Anmerkung zu diesem Auszug: Es sollte unbedingt auch bei kleineren Leistungen, also auch unter 25 kW, über regelbare Pumpen nachgedacht werden. Bereits in Einfamilienhäusern können geregelte Pumpen auf Dauer Energie und damit einhergehend Geld sparen.

Nebenbei sagt auch die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) etwas über regelbare Pumpen:

.

Umwälzpumpen, Armaturen und Rohrleitungen sind durch Berechnung so aufeinander abzustimmen, dass auch bei den zu erwartenden wechselnden Betriebsbedingungen eine ausreichende Wassermengenverteilung sichergestellt ist und die zulässigen Geräuschpegel nicht überschritten werden.

.

Die technischen Vorgaben sind also eindeutig und fordern das, was technisch seit langer Zeit verfügbar ist, nämlich selbstregelnde Pumpen. Aber es kommt letztlich auch auf den fachlich versierten Experten an, der die Vorteile dieser kleinen computergesteuerten Drehwürmer entsprechend an den Endkunden heranträgt und diesen in seinem eigenen Interesse davon überzeugt.

.

.

Welche Regeln gilt es unbedingt zu beachten?

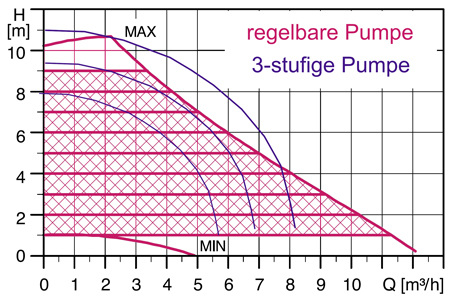

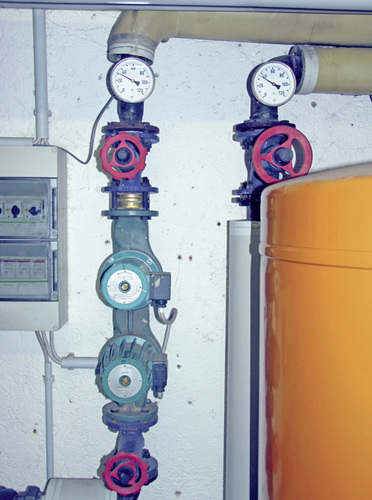

Um einer Pumpe Sparsamkeit beizubringen benötigt man natürlich entsprechend sinnvolle Hinweise über die Anforderungen im Heizungssystem. Die etablierten Strategien für selbstregulierende Pumpen sind die für konstanten und proportionalen Druck. Hört sich wichtig an, ist aber in der Theorie eine recht simple Angelegenheit. Gemeint ist mit der Regelung des Druckes einer Pumpe im Allgemeinen, dass ein Sensor den Druck auf der Saug- und auf der Druckseite der Pumpe kontrolliert und an einen Regler übermittelt. Die Differenz dieses Druckes ist der Förderdruck der Pumpe. Gerät diese Druckdifferenz ins Schwanken, versucht die Pumpe nachzuregeln. Das bedeutet: Bei fallendem Druck wird die Pumpe die Drehzahl erhöhen, bis ein voreingestellter Wert wieder erreicht ist. Natürlich wird bei steigendem Druck die Drehzahl entsprechend abgesenkt. Man fragt sich natürlich sofort: Wer stört denn da den regulären Betrieb der Heizung? Wenn alle Ventile voll geöffnet sind, werden doch alle Rohre ordentlich durchströmt. Aber klar, es gibt nicht immer den Zustand kompletter Leistungsanforderung aller voll geöffneten Ventile. Man denke nur an Räume die sehr selten beheizt werden. Andere Räume werden selbst an kalten Tagen tagsüber auch durch die Sonne mitgeheizt. Denkbar sind auch Temperaturen unter der Auslegungstemperatur, beispielsweise von 18 °C im Hausflur. Dann wird also von vornherein nicht die Maximalleistung der Pumpe benötigt.

.

Ein Blick auf die Heizvarianten

Ein Beispiel mit verschiedenen Betriebszuständen soll die möglichen Szenarien in einem Gedankenexperiment beschreiben.

.

Variante 1:

Tiefste Außentemperaturen von minus 12 °C bei gleichzeitiger Nutzung aller Heizkörper im Hause.

.

Aufgabenstellung für eine Pumpe:

Für diesen Fall ist die Pumpe ausgelegt worden. Der maximale Volumenstrom wird gefordert um sämtliche Heizkörper gleichzeitig mit der geforderten Wassermenge zu versorgen. Diese Wassermenge wird bereitgestellt bei einer Druckerhöhung, die ausreicht das Rohrnetz und alle übrigen Widerstände zu überwinden.

.

Folge für die ungeregelte Pumpe:

Guter Wirkungsgrad bei besten Betriebsvoraussetzungen, denn für diesen Fall ist sie ja gedacht. Verschleiß und Verbrauch entsprechen einem Optimum.

.

Folge für die geregelte Pumpe:

Die Drehzahl und damit der Stromverbrauch steigen auf einen Maximalwert. Gegenüber einer ungeregelten Pumpe zeigt sich kein wesentlicher Unterschied.

.

.

Variante 2:

Tiefe Außentemperaturen von minus 5 °C bei strahlendem Sonnenschein und nur teilweiser Nutzung der vorhandenen Heizkörper im Hause.

.

Aufgabenstellung für eine Pumpe:

Lediglich ein Teillastbetrieb ist noch von der Pumpe zu erbringen. Es würde völlig ausreichen nur noch geringe Wassermengen durch das Haus zu transportieren.

.

Folge für die ungeregelte Pumpe:

Die ungeregelte Pumpe kann nicht reagieren. Sie drückt mit unverminderter Drehzahl gegen die zum Teil geschlossenen Ventile. Die noch geöffneten Ventile werden mit höheren Drücken als sonst durchströmt. Die Wassermassen über die noch geöffneten Heizkörper vergrößern sich. Bei einer gewissen Stille im Raum vernimmt man bereits ein leises Rauschen an den noch betriebenen Heizkörpern. Der Verschleiß an der Pumpe erhöht sich leicht. Der Stromverbrauch ist zwar etwas geringer als unter Volllast aber das Verhältnis zwischen zugeführter Energie und abgegebener Leistung verschlechtert sich gegenüber Variante 1.

.

Folge für die geregelte Pumpe:

Die geregelte Pumpe misst, sobald das erste Thermostatventil geschlossen wird, einen leichten Druckanstieg und senkt sofort die Drehzahl der Pumpe bis der Sollwert wieder erreicht ist. Die zirkulierende Wassermenge im System verringert sich. An den Thermostatventilen ist selbst bei Stille im Raum nichts zu hören. Der Verschleiß der Pumpe wird geringer. Der Stromverbrauch nimmt deutlich ab. Der Wirkungsgrad bleibt zufriedenstellend hoch.

.

.

Variante 3:

Laue Außentemperaturen von plus 15 °C bei ausschließlicher Nutzung des Wohnzimmerheizkörpers am Abend.

.

Aufgabenstellung für eine Pumpe:

Lediglich ein minimaler Teillastbetrieb ist noch von der Pumpe zu erbringen. Es würde völlig ausreichen, nur noch den Massenstrom für einen Heizkörper durch das Haus zu jagen.

.

Folge für die ungeregelte Pumpe:

Der Druck, den die ungeregelte Pumpe jetzt aufbaut, erreicht fast ein Maximum. Das letzte noch durchströmte Thermostatventil im Wohnzimmer jubelt deutlich vernehmbar und bedankt sich damit klangvoll für die üppige Durchströmung. Der Verschleiß am Lager der Pumpe ist recht hoch. Der Stromverbrauch ist zwar geringer als bei Variante 1, aber der Wirkungsgrad sinkt nochmals gegenüber Variante 2 ab.

.

Folge für die geregelte Pumpe:

Der Druck der geregelten Pumpe erreicht unter diesen Umständen den Minimalwert. Dieser Druck reicht noch aus, den Heizkörper im Wohnzimmer zu durchströmen, aber auch um die beteiligten Regelventile noch funktionstüchtig zu betreiben. Zu hören ist am weiterhin durchströmten Thermostatventil im Wohnzimmer immer noch nichts. Der Verschleiß an der Pumpe bleibt gering.

.

Variante 4:

Laue Außentemperaturen von plus 15 °C bei ausschließlicher Nutzung des Wohnzimmerheizkörpers am Nachmittag. Die Sonne strahlt ins Zimmer und erwärmte durch die solare Einstrahlung den Raum auf den eingestellten Wert des Thermostatventils.

.

Aufgabenstellung für eine Pumpe:

Es wird keine Umwälzung im Heizungssystem mehr verlangt. Die Pumpe könnte abgeschaltet werden oder eine Bereitschaftsstellung einnehmen.

.

Folge für die ungeregelte Pumpe:

Die Pumpe drückt wie blöd gegen sämtliche geschlossenen Ventile. Sollte die Pumpe noch ausreichend Kraft besitzen, könnte das eine oder andere Ventil kurzzeitig und unter Mordsgetöse aufgedrückt werden. Der Verschleiß der Pumpe erfährt ein Maximum. Der Wirkungsgrad ist miserabel da einer gewissen Stromaufnahme keine entsprechende Nutzleistung gegenüber steht.

.

Folge für die geregelte Pumpe:

Der Druck der geregelten Pumpe bleibt bei dem Minimalwert aus Variante 3 hängen. Zu hören ist im System immer noch nichts, da der Druck nicht ausreicht, um die geschlossenen Ventile zu öffnen. Da der weiterhin bestehenden Stromaufnahme keine effektive Arbeit mehr gegenübersteht, ist der Wirkungsgrad allerdings schlecht. Dafür besteht die Bereitschaft der Pumpe bei einem plötzlichen Öffnen des Thermostatventils im Wohnzimmer die Versorgung sicherzustellen.

.

Angesichts der unbestreitbaren Vorteile einer geregelten Pumpe, kann man eigentlich nicht daran vorbei denken. Geringere Gesamtkosten bei ressourcenschonendem Einsatz mit entsprechend hohem Komfortgewinn sollten als Argument ausreichen um einen Kunden zu überzeugen.

.

.

von Elmar Held