Vom Aufbau, Sinn und Zweck eines Strangschemas

Warum einfach, wenn es doch auch schwierig geht? So könnte man ketzerisch die Frage nach dem Sinn eines Strangschemas stellen. Gleichgültig ob das Schema jeweils eine Trinkwasserinstallation, ein Gasrohrnetz, ein Abwassersystem oder ein Heizungsrohrnetz darstellt - das Schema soll in erster Linie eine relativ komplexe Situation vereinfachend grafisch darstellen. Die Vereinfachung ist natürlich kein Selbstzweck im Sinne von: „Ach das hat er aber schön gemalt, jetzt weiß ich auch, was er für Leitungsverläufe vorgesehen hat.“ Vielmehr kann das Strangschema bei der Dimensionierung von Rohrleitungen als Grundlage dienen. Es kann in der Planungsphase gewissermaßen als roter Faden für die vorgesehenen Stoffströme stehen.

Stoffströme

Mit Stoffströmen sind für den Anlagenmechaniker meistens kaltes und warmes Trinkwasser, Erdgas, Abwasser oder Heizungswasser gemeint. Und diese Stoffströme will man natürlich nach gewissen Regeln transportieren. Ein Beispiel kann dies sehr gut verdeutlichen. In einem Heizungsrohrnetz soll der Wasserstrom für eine Heizleistung von 14 000 Watt transportiert werden. Die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf soll zehn Kelvin betragen. Welchen Durchmesser muss ein Rohr hierzu haben, wenn eine Fließgeschwindigkeit von 0,5 Metern pro Sekunde nicht überschritten werden soll?

Das Ergebnis dieser Fragestellung lautet, dass die rund 1200 Liter Massenstrom für diese Vorgaben in einem Rohr mit einem Durchmesser von ca. drei Zentimetern transportiert werden müssten. Wie aber kommt man zu der Erkenntnis, dass durch einen gewissen Rohrabschnitt die Leistung von 14 000 Watt transportiert werden soll? Und hier kommt die geniale Darstellung eines Strangschemas ins Spiel. Im Strangschema lässt sich so etwas sehr leicht ablesen. Eine ähnliche Fragestellung kann sich für eine Trinkwasserinstallation ergeben und lässt sich auch dort am schnellsten anhand eines Strangschemas ermitteln. Also, die berechenbaren Stoffströme eines Rohrnetzes lassen sich sehr leicht in einem Strangschema abbilden. Es zählt daher zu den Grundlagen von Planungen des Anlagenmechanikers.

Herangehensweisen

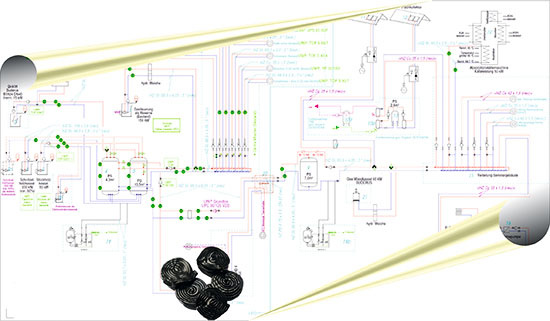

Die Grundlagen zur Erstellung eines Strangschemas werden sehr unterschiedlich gelehrt. Einige erklären es als Gleichnis und erläutern das Abwickeln eines Gebäudes. Dabei wickelt man entlang der waagerecht verlaufenden Rohrleitungen und dessen angebundener Armaturen bzw. Wärmekörper eine dreidimensionale komplexe Gegebenheit als zweidimensionales Gebilde ab. An einer Lakritzschnecke lässt sich diese Variante bildlich nachvollziehen. Der Startpunkt, also beispielsweise der Heizkessel eines Heizungsrohrnetzes oder der Hausanschluss eines Trinkwassernetzes, ist dann vergleichbar mit dem äußeren Anfang des Lakritzstrangs. Wer mit diesem schlichten Gleichnis bereits etwas anfangen kann, der ist schon mal gut dran. Diese Theorie gerät jedoch leicht ins Wanken, wenn die Leitungen sich tiefer und mehrfach ins Gebäudeinnere verzweigen. Daher gibt es natürlich noch einen Königsweg, bei dem man mit Sicherheit zum Ergebnis eines korrekten Strangschemas kommt.

Werde Strahl

Wie ein Schauspieler sich in seine Darstellung vertieft und vielleicht zur Vorbereitung seiner Rolle als Mönch zwei Wochen in einem Kloster lebt, so wird der Ersteller eines Strangschemas vor dem geistigen Auge zum Stromfaden. Und als Stromfaden, egal ob als Trinkwasser, Heizungswasser oder Gas, achtet man vom Startpunkt ausgehend auf alle Abzweige, die einem auf dem Weg begegnen. Diese Abzweige werden schon mal zeichnerisch festgehalten. Ziel des Stromfadens ist die Entdeckung jeder Entnahmearmatur bzw. Wärmekörpers im Netz. Beim Trinkwassernetz oder einer Gasleitung sind diese „Verbraucher“ am Ende einer Sackgasse. In einem Heizungssystem sitzt der Heizkörper oder der Fußbodenheizungs-Kreis am Wendepunkt von Vor- und Rücklauf.

Heizungsbeispiel

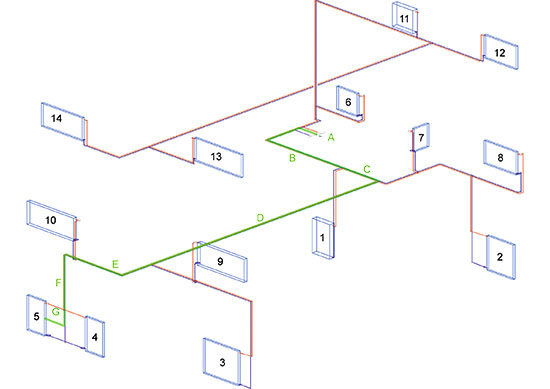

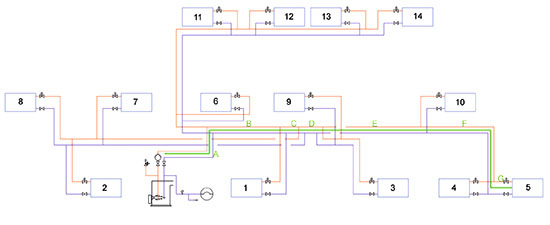

Das Beispiel dieses Berichts geht von einer Installation in einem Einfamilienhaus aus. Dort ist bei einer einfachen Leitungsführung die Installation eines Heizungsrohrnetzes als Strangschema darzustellen. Die Vor- und Rücklaufleitungen sind dazu parallel verlegt worden. Die dreidimensionale Ansicht sei dabei die geplante Ausgangslage. Nun soll hierzu das Strangschema entworfen werden. Eine Strecke ist hier exemplarisch aus der Sicht des Heizwasserstrahls im Vorlauf beschrieben. Startpunkt ist der Wärmeerzeuger. In der dreidimensionalen Darstellung der Leitungsverläufe kann folgender Weg nachvollzogen werden. Die Teilstrecke -A- transportiert den Volumenstrom für sämtliche Heizkörper des Hauses. Vom Startpunkt ausgehend donnert dieser Strahl erstmal auf ein stromtrennendes T-Stück. Um zum Heizkörper -5- zu gelangen geht’s über Teilstrecke (zukünftig TS) -B-. Der zu transportierende Volumenstrom beinhaltet jetzt nur noch jenen Anteil für die Heizkörper -1-, -2-, -3-, -4-, -5-, -7-, -8-, -9- und -10-. Ein T-Stück wird durchflossen. Der Abzweig dieses T-Stückes versorgt den Heizkörper (zukünftig HK) -1-.

Zurück zum Weg in Richtung Heizkörper -5- . Dieser rast in TS -C- auf ein weiteres T-Stück zu und zweigt dort ab. TS -D- folgt und versorgt nur noch die HK 3-, -4-, -5-, -9- und -10-. Ein Abzweig in Richtung HK -5- wird längs durchflossen. Der abzweigende Ast versorgt die HK -9- und -3-. Zurück zum Weg in Richtung HK -5- geht’s in TS -E- um die Ecke um kurz dahinter das T-Stück zum HK -10- geradlinig zu durchströmen. Es folgt TS -F- nach unten um sich dann in zwei Heizkörperzuleitungen zu splitten. TS -G- bindet den HK -5- an. Was sich hier liest wie eine konfuse Wegbeschreibung würde wohl kaum geeignet sein, eine Dimensionierung der beschriebenen Leitungen vorzunehmen. Die grafische Darstellung als zweidimensionales Strangschema hingegen, erweist sich als sehr übersichtlich. Zugegeben, die Verwandtschaft zwischen der dreidimensionalen Darstellung und dem zweidimensionalen Strangschema ist auf den ersten Blick nicht sofort zu erkennen. Aber wenn man weiß, was das Wesen eines Strangschemas ausmacht, dann lässt es sich durchaus entwickeln. Sämtliche Heizkörper des gezeichneten Systems können nachvollziehbar mit den soeben beschriebenen Gedankengängen in dieses Strangschema eingezeichnet werden. Ausgehend von einer schlichten Planung der Heizkörper mit jeweils 1000 Watt, kann anschließend jede Teilstrecke bezüglich der zu transportierenden Wärmeströme eingeschätzt und daher auch dimensioniert werden.

Zusammenfassung

Unter einer Teilstrecke versteht man also, wie unschwer zu erkennen ist, das Teilstück einer Rohrleitung zwischen zwei Abzweigen. In einer Teilstrecke ist der Volumenstrom konstant, klar, denn erst ein Abzweig verändert die Anforderungen an den Volumenstrom. Die dreidimensionale Darstellung hat natürlich einen gewissen Charme. Sie stellt, ebenso wie das zweidimensionale Strangschema, sämtliche Rohrverläufe dar und lässt daher auch eine Berechnung zu. Nur ist die Erstellung einer dreidimensionalen Zeichnung ungleich zeitaufwendiger als das zweidimensionale Gegenstück. Nur wer ständig mit der dreidimensionalen Darstellung und Planung von Heizungs- und Sanitäranlagen beschäftigt ist, kann diese auch in einer überschaubaren Zeit erstellen. Daher ist übertriebener Ehrgeiz eher hinderlich. Ein Strangschema zweidimensional zu erstellen reicht meistens aus. Ein großer Vorteil von 3D besteht natürlich darin, dass auch alle Richtungsänderungen korrekt dargestellt werden, während das gestreckte 2D-Modell diese nicht zwingend aufweist. Die Richtungsänderungen und weitere Details der 3D-Zeichnung erbringen natürlich eine hervorragende Genauigkeit bei der Berechnung der dargestellten Rohrverläufe. Denn die Widerstände von Bogen und ähnlichen Zeta-Werten, müssten zur korrekten Auslegung in eine 2D-Zeichnung ebenfalls eingerechnet werden. Wie sich solche Einflüsse auswirken können, ist übrigens im Bericht über Zeta-Werte im Heft 05/2010 nachzulesen. Per Computer ist aber auch die Berücksichtigung dieser Einzelwiderstände kein unüberwindbares Problem. Der zeitliche Vorteil bei der Erstellung dieser genialen Vereinfachung wird dadurch auch nicht aufgehoben.