Volumenstromabgleichung in Heizungsanlagen

.

Hydraulische Probleme zu lösen gilt als eine der tugendhaftesten Beschäftigungen für den Anlagenmechaniker. Denn wo die Schwierigkeiten am größten sind, ist die Bewunderung für den Problemlöser entsprechend gewaltig. Und nicht selten wartet in diesem Zusammenhang der Strang auf den eifrigen Monteur.

.

.

Hydraulische Probleme zu beseitigen bedeutet meistens einen nicht vorhandenen hydraulischen Abgleich nachträglich herzustellen. Heerscharen von Dozenten haben darüber jahrzehntelang vorgetragen. Und die, denen es vorgetragen wurde, waren in der Regel die Heizungsbauer und Anlagenmechaniker. Umgesetzt wurde es in der Praxis aber immer noch nicht in ausreichendem Umfang. Grund genug wieder mal ein paar Punkte zusammen zu tragen, die das Verständnis für das Gesamtkunstwerk, genannt Heizungsanlage, auffrischen.

Warum abgleichen?

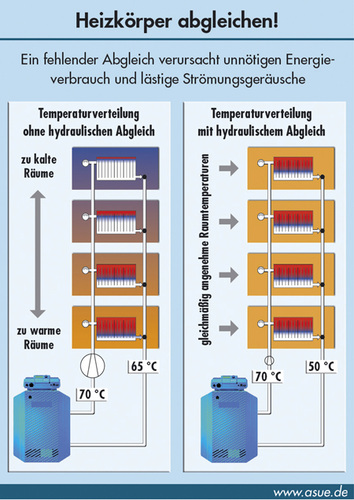

Es stellt sich, wie sooft, die Frage ob es sinnvoll ist den hydraulischen Abgleich einer Heizungsanlage vorzunehmen. Oder anders gefragt: Was kann passieren, wenn der hydraulische Abgleich nicht vorgenommen worden ist? In diesem Fall können sich folgende Phänomene einstellen und den stolzen Besitzer des Hauses alles andere als glücklich werden lassen:

.

- Einige Räume erreichen nicht immer die gewünschte Raumtemperatur von beispielsweise 20 °C. Der Heizkörper in diesem Raum bleibt trotz des komplett geöffneten Thermostatventils kalt oder wird nur lauwarm. Während also andere Heizkörper in demselben Haus ordentlich erhitzt werden, sind andere deutlich unterversorgt. Die benachteiligten Heizkörper liegen meistens weiter entfernt vom Kessel und seiner Umwälzpumpe.

- Nach einer Nachtabsenkung nehmen einige Heizkörper erst sehr verzögert wieder Fahrt auf. Obwohl wiederum das Ventil geöffnet ist, wird der Heizkörper nach einer nächtlichen Heizpause unzureichend durchströmt.

- Die Temperaturen eines Raumes schwanken erheblich und führen daher zu einem Unbehagen derer, die das ertragen müssen.

- Trotz vorhandener Temperaturregler wie Thermostatventile, ist der Energieverbrauch des Hauses ungewöhnlich hoch oder gegenüber vergleichbaren Immobilien erhöht.

.

Durchblick dank Grenzfall

Grund für diese Phänomene ist die nicht bestimmungsgemäße Durchströmung der Heizkörper eines Hauses. Zwei Extrembeispiele sollen diesen Zusammenhang verdeutlichen.

.

Der Dicke und der Dünne

Man nehme (gedanklich) einen Heizkörpergiganten mit ordentlicher Leistung und dazu einen Winzling seiner Art. Während der dicke Heizkörper im 25 Quadratmeter großen Wohnzimmer mit 2000 Watt arbeiten sollte, reichen dem Heizkörper im innenliegenden Gäste-WC bereits 250 Watt. Der Wohnzimmerkörper benötigt wegen seiner achtfachen Leistung folglich den achtfachen Volumenstrom. Der Monteur weiß das. Das Heizungswasser aber weiß das nicht und strömt nach eigenen Gesetzen durchs Netz. Es nimmt dabei immer den Weg des geringsten Widerstandes.

.

Der Entfernte und der Nahe

In einem Mehrfamilienhaus sind einige der Heizkörper nun einmal unvermeidbar in der Wohnung, die direkt über dem Heizraum liegt, montiert. Andere sind am äußersten Ende und im obersten Geschoß des gleichen Hauses montiert, eben jwd (janz weit draußen). Der Weg durch das Rohrsystem zu den Heizkörpern in der Nähe des Kessels ist verhältnismäßig kurz, während der zu den Heizkörpern „jwd“ extrem weit ist. Für den Widerstand, den das Wasser bis zu den jeweiligen Heizkörpern überwinden muss, gilt das Gleiche. Kesselnahe Heizkörper werden daher sehr leicht überversorgt, während Heizkörper „jwd“ verhungern. Zwei Probleme sollten also in den Heizungsanlagen behoben werden. Einerseits sollte die unterschiedliche Leistung eines Heizkörpers Berücksichtigung finden. Andererseits sollen die unterschiedlichen Distanzen und damit Widerstände für das Heizwasser glatt gebügelt werden.

.

.

Kleine Anlagen, kleine Problemlöser

In einem überschaubaren Einfamilienhaus wird der hydraulische Abgleich mittels Thermostatventilen völlig ausreichen. Für den bereits beschriebenen Wohnzimmerheizkörper mit 2000 Watt und einer Vor- und Rücklauftemperatur von 70 °C / 55 °C ergibt sich ein notwendiger Volumenstrom von 115 Liter pro Stunde (l/h). Für den bereits beschriebenen Heizkörper im Gäste-WC hingegen werden nur rund 26 l/h reserviert. Am Thermostatventil werden folglich zwei unterschiedliche Voreinstellungen vorgenommen. Für den Wohnzimmerheizkörper wird ein sehr geringer Widerstand eingestellt, für den Heizkörper im Gäste-WC ein relativ hoher Widerstand. In der Folge werden beide Heizkörper ihren bestimmungsgemäßen Volumenstrom erhalten. Wer es nochmals ausführlicher lesen möchte, der schaut in die Ausgabe 05 aus 2009 und liest dort die Zusammenhänge entsprechend detaillierter. Wer das Heft nicht aus dem Schrank holen möchte, kann den entsprechenden Beitrag auch im SBZ Monteur-Archiv im Internet nachlesen: www.sbz-monteur.de

.

.

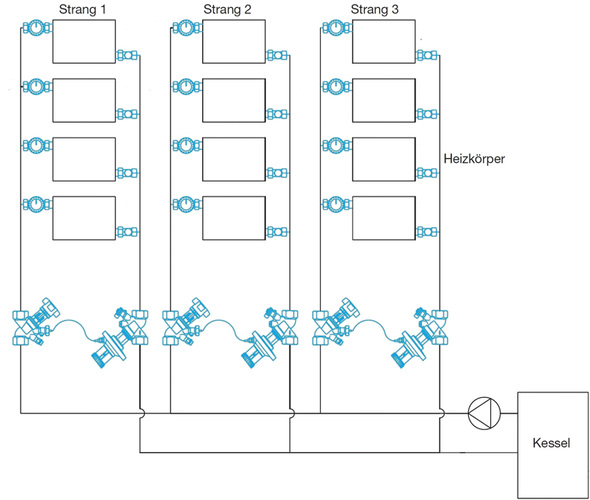

Große Anlagen, große Problemlöser

In größeren Gebäuden stoßen die eingebauten Thermostatventile an ihre Grenzen, was die Belastbarkeit angeht. Häufig sind innerhalb von Anlagen mit einem sehr verzweigten Verteilungssystem und mehreren Steigesträngen hohe Drücke der Umwälzpumpe erforderlich. Werden beispielsweise 500 Millibar (mbar) Druck von der Pumpe aufgebaut, würde der nächste Heizkörper, also jener in der Wohnung über dem Heizkessel annähernd diese 500 mbar abbekommen. Klar, ist doch kaum etwas „aufgebraucht“ worden von dem immensen Druck. Das Thermostatventil in dieser pumpennahen Wohnung vermag aber nicht mit diesen, vielleicht noch 480 mbar, umzugehen. Es würden deutliche Fließgeräusche entstehen. Zuviel Druck müsste „vernichtet“ werden. Das Thermostatventil könnte wahrscheinlich auch nicht mehr sauber schließen, muss doch der Thermostatkopf gegen diesen bombastischen Druck arbeiten. Kurzum, alleine gelingt es dem Thermostatventil nicht den Druck sinnvoll zu reduzieren. Ein Helfer muss her. Hier setzen die Strangregulierer ein. Sie bieten gewissermaßen ihre Unterstützung an, um den Druckabbau für die pumpennahen Heizkörper hinzukriegen.

.

Beispiel

In einem Mehrfamilienhaus sind zehn identische Wohnungen untergebracht. Sämtliche Wohnungen haben gleiche Räume und Heizkörper. In jedem der zehn Wohnzimmer werden Heizkörper mit 2000 Watt Leistung angeschlossen. Um den entferntesten Wohnzimmerheizkörper versorgen zu können, sind 500 mbar an Druck nötig. Die Pumpe wird genau für diesen Fall dimensioniert und eingebaut. Die pumpennahe Wohnung liegt direkt über dem Heizraum. Der Wohnzimmerheizkörper dieser Wohnung kann bereits versorgt werden, wenn ein Druck von 100 mbar ansteht. Das Thermostatventil des pumpennahen Heizkörpers alleine kann unter den gegebenen Umständen nur 200 mbar an Druck „vernichten“, ansonsten würde es Geräusche entwickeln und gegebenenfalls nicht mehr richtig schließen.

.

Was soll man im beschriebenen Fall also tun? Die Lösung ist keine Hexerei:

Man setzt in den Heizungsstrang zur Versorgung dieses Heizkörpers ein Ventil ein, das es ermöglicht, 200 mbar an Druck zu drosseln oder eben noch 300 mbar durchzulassen. Alle hinter diesem Ventil liegenden Heizkörperventile haben danach den verminderten Druck zu erwarten. Der Strang ist also angepasst, als hätte man unten im Keller nur für diesen Strang eine Pumpe von 300 mbar eingebaut.

.

.

Fest oder variabel?

Für den Auslegungsfall sind die zuvor genannten 200 mbar an Druckdrosselung über diesen künstlichen Widerstand, also ein Strangregulierventil, ja in Ordnung. Was aber wenn die Anlage beispielsweise nach einer Nachtabsenkung wieder angefahren wird? Da ist das System mit dem festen Widerstand unflexibel und verbesserungswürdig. Besser ist doch, man baut keinen Festwiderstand ein, sondern gibt stattdessen an der besagten Stelle den Auftrag nicht mehr als 300 mbar Druck in den Strang zu entlassen. Damit ist die Idee für einen Differenzdruckregler definiert. Er wird als Verbindung zwischen dem Strangvorlauf und Strangrücklauf eingebaut. Die Verbindung besteht aus einem dünnen Rohr und kann auf diesem Weg die Druckdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf messen und natürlich auch regeln. Damit sind zwei wesentliche Bauteile für den hydraulischen Abgleich in größeren Netzen beschrieben.

.

Nämlich das Strangregulierventil als fester Widerstand und der Differenzdruckregler als sich selbst anpassender Widerstand. Für die dahinter liegenden Thermostatventile gilt es dann nur noch, den Rest an hydraulischen Abgleich innerhalb des jeweiligen Strangs zu besorgen. Und das kriegen die hin und der Monteur hat die Stränge im Griff.