Einregulierung von Fußbodenheizungen

.

Sie gilt als besonders sparsam und komfortabel, die Fußbodenheizung. Es gehört zum Standard-Repertoire eines SHK-Betriebes dieses Heizsystem zu planen und zu installieren. Leider nicht immer zur Zufriedenheit des Kunden.

.

.

Als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger stehe ich nicht selten vor den nicht abgeglichenen Kreisen von Fußbodenheizungen, die letztlich den Auftraggeber unzufrieden und damit klagewütig zurück lassen. Dabei sind die Zusammenhänge nicht so schwierig zu durchschauen. Letztlich handelt es sich bei einer Fußbodenheizung (im Folgenden schlicht FBH genannt) um eine verstehbare Gattung der Heizflächen. Ein Sensibelchen zwar, aber mit wenigen Streicheleinheiten bei Laune zu halten.

.

Am Anfang war das Feuer

Mit den heutigen Niedertemperaturen der Wärmeerzeuger stehen sehr effiziente Wärmelieferanten zur Verfügung. Nur müssen natürlich die angeschlossenen Heizflächen mit den gelieferten Temperaturen harmonieren. Und eine logische Konsequenz aus immer niedrigeren Vorlauftemperaturen für die Heizflächen ist die zunehmende Größe der Flächen. Daher kommt der folgerechte Schluss, den benötigten Platz maximal auszudehnen. Im Zweifel nimmt man mal eben die gesamte Fußbodenfläche eines Raumes und rollt Rohr darauf ab. Damit keiner über Ecken und Ösen der Rohre stolpert, kommt Estrich drüber. Soweit sind das Vorleben und der Bau einer FBH in etwa umrissen. Statt also punktuell mit hoher Temperatur, wie beispielsweise einem Lagerfeuer (600 °C) zu heizen, geht man in die Fläche und kann dann mit sehr zahmen Oberflächentemperaturen (maximal 29 °C) arbeiten.

.

.

Verantwortlichkeiten

Um diese Oberflächentemperatur von höchstens 29 °C erreichen zu können, sind einige Einflüsse zu berücksichtigen. Zuerst wird die Rohrdimension festgelegt. Sehr dünne Rohre, wie etwa ein 12 x 1 mm PE-X-Rohr, haben eine andere wärmeübertragende Oberfläche anzubieten als beispielsweise ein mächtiges Verbundrohr 20 x 2,25 mm. Auch ist natürlich der Druckverlust in einem dünnen Röhrchen höher als in dem dicken Rohr, den gleichen Volumenstrom mal vorausgesetzt. Die Teilung (auch Verlegeabstand) genannt, hat ebenso einen Anteil an der Leistungsfähigkeit der verlegten FBH. Sehr enge Verlegeabstände von vielleicht 100 Millimetern kosten viel Rohr, übertragen die Temperatur aber auch recht gleichmäßig. Weite Abstände von vielleicht 300 Millimetern sind, wen wundert es, sparsam im Rohrverbrauch. Die Leistung ist dafür auch mal nicht ganz so hoch. Die Temperaturtäler zwischen den Rohren sind eben tiefer und vermindern die Durchschnittstemperatur am Fußboden. Schaut man sich abschließend die gesamte Konstruktion an, nehmen auch noch die Dicke des Estrichs und der abschließende Bodenbelag Einfluss auf die Leistung der FBH.

.

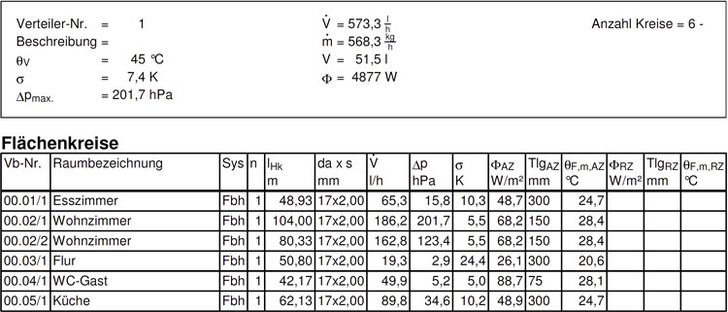

Annahmen fürs Beispiel

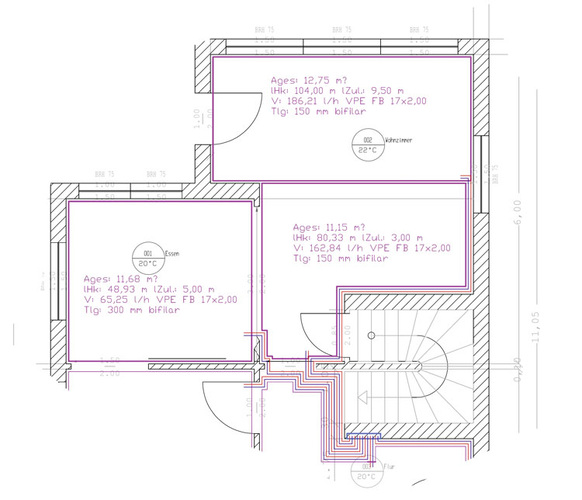

Folgende Annahmen sollen für die nächsten Gedankengänge gelten. Die Vorlauftemperatur eines Wärmeerzeugers beträgt 45 °C. Besonders betrachtet werden die Heizkreise im Esszimmer mit 20 °C und im Wohnzimmer mit 22 °C. Es wird eine herkömmliche FBH, bestehend aus PE-X-Rohren mit der Rohrdimension 17 x 2,0 verlegt. Die Heizlast der Räume wurde nach DIN EN 12831 [1] ermittelt. Daraus ergibt sich für das Esszimmer (im Folgenden als Raum „Essen“ bezeichnet) eine Auslegeleistung von 569 Watt und für das Wohnzimmer (im Folgenden Raum „Wohnzimmer“ genannt) eine Auslegeleistung von 1631 Watt. Bezogen auf den Quadratmeter der jeweiligen Raumfläche ergibt sich die Leistung im Raum „Essen“ von 49 Watt je Quadratmeter (W/m²) und im Wohnzimmer von 68 W/m². Die Fußbodenoberfläche muss also zwei abweichende Leistungen an die Oberfläche führen.

.

.

Rechnerische Ergebnisse

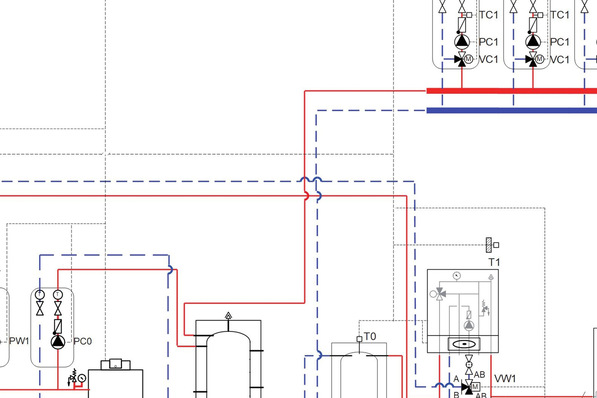

Ein Auslegungsprogramm für Fußbodenheizungen schlägt die wichtigen Anforderungen vor. Während im Esszimmer eine mittlere Oberflächentemperatur von 24,7 °C ausreicht, sollten es im Wohnzimmer schon 28,4 °C sein. Das leuchtet ein, ist doch einerseits die geforderte Leistung pro Quadratmeter höher und andererseits auch die zu erreichende Raumtemperatur im Wohnzimmer um zwei Grad erhöht. Im Esszimmer reicht ein Verlegeabstand von 300 Millimeter; im Wohnzimmer sollte das Rohr schon auf 150 Millimeter zusammengerückt werden. Um nun aber auch die entsprechende Temperatur in den jeweiligen Kreisen zu erreichen, kommt noch ein wesentlicher Einfluss hinzu, nämlich die Temperatur des Heizwassers. Beide greifen natürlich auf den gleichen Vorlauf zurück und müssen mit 45 °C auskommen. Jedoch kann die Fließgeschwindigkeit variieren. In dem relativ kleinen Kreis des Esszimmers kann das Wasser verhältnismäßig langsam durchgeschaukelt werden (mit lahmen 0,14 Meter pro Sekunde). Die beiden Kreise des Wohnzimmers werden rechnerisch mehr als doppelt so schnell durchpflügt. Der Volumenstrom beträgt für das Esszimmer rund 66 Liter pro Stunde und für das Wohnzimmer jeweils fast dreimal soviel. Der Grund für diese unterschiedlichen Volumenströme ist recht einfach erklärt: Wird das Heizwasser nur sehr langsam durch die Rohre gedrückt, kühlt es sich auf den ersten Metern bereits ab. Auf den letzten durchströmten Metern, zurück zum Verteiler, ist die Temperatur bereits stark gesunken. Drückt man das Wasser hingegen mit doppelter Geschwindigkeit durch die Rohre, arbeitet das schnell nachströmende heiße Wasser gewissermaßen gegen die Abkühlung. Stellt sich noch die Frage wie das mit den unterschiedlichen Volumenströmen funktionieren soll. Denn letztlich hängt doch vor den unterschiedlichen Kreisen nur eine Umwälzpumpe, die für den nötigen Schwung sorgt.

.

.

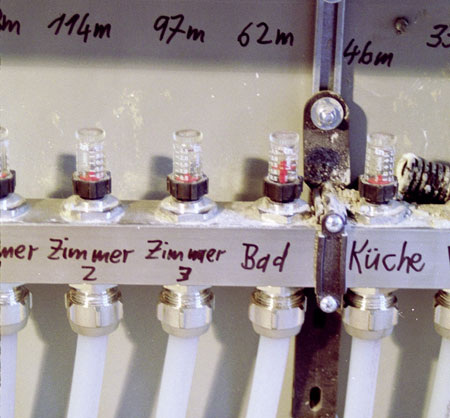

Mit Abgleich geht’s

Wie immer in solchen scheinbar aussichtslosen Situationen kommt Hilfe durch kleine Tricks. Man versucht natürlich am Verteiler der FBH die entsprechenden Kreise mit unterschiedlichen Widerständen auf den notwendigen Volumenstrom zu bringen. Ein Kreis der zu heftig durchströmt wird, erfährt eine Drosselung. Im übertragenen Sinne hält man den Daumen auf das Ende des Gartenschlauchs. Einem Kreis, der zu gering durchflossen wird, öffnet man die Tore etwas weiter. Das entspricht dann dem Gartenschlauch mit freiem Auslass und gelöstem Daumen. Natürlich erreicht man solche Einstellungen in der Praxis durch das teilweise Öffnen oder Schließen von geeigneten Ventilen. Wenn ein Ventil beispielsweise bei zehn Drehungen ganz geöffnet ist, ist es bei neun Umdrehungen ein wenig geschlossen. Bei acht Umdrehungen bereits ein bisschen mehr und so weiter. Das entspricht dem Daumen, den man auf den freien Auslauf des Gartenschlauchs drückt. Je mehr man also den freien Durchlass verschließt, desto weniger Wasser fließt durch.

.

.

Alles blanke Theorie?

Stellt sich zuletzt noch die Frage, wie man den Volumenstrom einstellen soll. Das hochsensible und geschulte Ohr ans Rohr und dann schätzen? Wohl kaum! Daher sollten natürlich die Berechnungsgrundlagen entsprechende Daten für die Ventile ausweisen. Angepasst an die voreinstellbaren Ventile eines Verteilers können von einer marktüblichen Software die jeweiligen Einstellwerte ausgegeben werden. Noch einfacher ist jedoch, die Berechnungsgrundlagen zum Volumenstrom direkt einzustellen und abzulesen. Dies ist möglich durch die von der Industrie vorgefertigten Durchflussmengenmesser. Im Prinzip handelt es sich bei diesen Bauteilen um durchströmte, gläserne Röhren. In den gläsernen Röhren befindet sich ein Schwimmkörper. Dieser Schwimmkörper hebt sich an, wenn die Röhre durchströmt wird. Je heftiger dieser Schwimmkörper umströmt wird desto höher wird er angehoben. Bei einem Volumenstrom von einem Liter pro Minute vielleicht nur ein Zentimeter hoch, und bei fünf Litern pro Minute entsprechend fünf Zentimeter. Gewissermaßen wie ein Tischtennisball der auf einer Wasserfontäne reitet. Aus den Berechnungsgrundlagen liest man also nur noch den notwendigen Volumenstrom ab und stellt diesen am Drosselventil ein, während man die visuelle Kontrolle am Durchflussmengenmesser vornimmt. Klar beeinflussen sich die Durchflüsse gegenseitig. Im Prinzip bleibt, wenn man einen der Kreise drosselt, für die anderen mehr übrig. Jedes Einstellen auch nur eines Kreises beeinflusst nun mal auch die anderen. Trotzdem ist letztlich nach einigem Hin und Her eine zufriedenstellende Einstellung aller Kreise möglich.

.

Ohne Einstellung der unterschiedlichen Heizkreise hat das Heizwasser aufgrund mangelnder, eigener Intelligenz keine Chance bedarfsgerecht durch die Heizrohre der FBH zu flitzen. Der hydraulische Abgleich ist daher notwendig im Sinne einer regelkonformen Einstellung und einer mangelfreien Übergabe der Anlage an den Kunden. Der Heizungsmarkt bietet hervorragende Unterstützung, um auch kniffelige Fälle zu lösen. Kann ich nicht, gibt’s hier also nicht.

.

.

von Elmar Held

.

.

Literaturnachweis:

[1] DIN EN 12831: Heizungsanlagen in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast