Wärmeübertragung von Solaranlagen

Solarthermie beginnt meistens auf dem Dach eines Hauses und endet an einem Speicher der die kostbare Wärmeenergie zur Nutzung bereithält. Zwischendurch muss die Wärmeenergie getauscht werden. Wie das geschieht und welche unterschiedlichen Wege möglich sind lesen Sie in diesem Bericht.

Die Sonne knallt bestenfalls auf den Kollektor und dabei werden je Quadratmeter Kollektorfläche bis 1000 Watt Leistung angeboten. Die Umsetzung in Wärme vollzieht sich freilich nicht ohne Verluste und so bleibt nur ein gewisser Teil der eingestrahlten Energie zur Nutzung übrig, man rechnet mit maximal 600 Watt Leistung je Quadratmeter Kollektorfläche. Damit wird das Glykolgemisch auf die Reise geschickt. Glykol wird dem Wasser zugesetzt, damit das Medium im Winter nicht einfriert und pumpfähig bleibt, also als Frostschutz. Am Speicher angekommen sollte sich diese Wärme dann auf das Trinkwasser übertragen oder den Pufferspeicher erwärmen.

Grundsätzliches

Klar ist, dass das Glykolgemisch nicht direkt mit dem Heizungswasser oder gar mit dem Trinkwasser in Berührung kommen darf. Es wird eine Tauscherfläche angeboten, die einerseits die frostgeschützte Mischung und andererseits die Speicherflüssigkeit voneinander trennt. Die Tauscherfläche sollte dabei natürlich die Wärme gut leiten. Da bieten sich metallische Werkstoffe wie etwa Kupfer oder Edelstahl an. Ein Wärmetausch über Kunststoff als leitendes Material ist zwar denkbar, würde aber weniger effizient funktionieren. Zum Vergleich, die Wärmeleitfähigkeit von Kupfer liegt bei 350 W/(m • K) und für Polyethylen (PE) bei nur 0,5 W/(m • K) ist also für den Kunststoff 700-mal geringer. Wollte man also dieselbe Wärmeleistung übertragen, würde man für den Wärmetauscher aus PE eine unverhältnismäßig größere Übertragungsfläche benötigen. Damit wäre dann auch schon ein zweiter wichtiger Faktor bei der Übertragung angesprochen, die Übertragungsfläche. Diese sollte entsprechend der Übertragungsleistung ausreichend groß sein. Wird beispielsweise eine Wärmeübertragung vom Glykol auf den Speicher mittels eines Rohres innerhalb eines Speichers vorgesehen, so nutzt man meistens ein Wellrohr, das gegenüber einem glattwandigen Rohr deutlich mehr Übertragungsfläche anbietet. Zuletzt spielen aber auch noch die Strömungsverhältnisse an der Übertragungsfläche eine wichtige Rolle. Zur schnellen Wärmeübertragung ist eine turbulente Strömung günstiger als eine laminare. Die Strömung sollte für eine günstige Wärmeübertragung also nicht einem Rinnsal entsprechen sondern eher einem scharfen Strahl. Werkstoff, Fläche und Strömungsart geben also den äußerlichen Rahmen vor. Ein wichtiger Zusammenhang besteht aber auch noch zwischen den Temperaturen die getauscht werden. Ist beispielsweise ein Trinkwassererwärmer komplett ausgekühlt auf 10 °C und kommt ein ordentlicher Schuss mit 60 °C vom Kollektor an der Tauscherfläche vorbei, so ist die Übertragungsleistung sehr viel höher als wenn das Trinkwasser sich bereits auf 59,5 °C erwärmt hat und der gleiche Schluck mit 60 °C vom Dach vorbeigespült wird.

Einfache Form

Standard ist ein Trinkwassererwärmer mit einem eingezogenen Wellrohr als Wärmetauscher. So können beispielsweise 400 Liter Speichervolumen in Form von Trinkwasser effektiv erwärmt werden. Um den Transport der Wärme vom Dach zu bewerkstelligen benötigt man dann nur noch eine Pumpe, welche die Solarflüssigkeit vom Dach durch das Wellrohr treibt.

Hierzu stehen sowohl einzelne Komponenten als auch zu einem System zusammengefasste, fest montierte Armaturengruppen mit passender Isolierung zur Verfügung. Um auch eine effektive Entgasung des Wärmeträgermediums zu gewährleisten, kann in eine solche Übergabestation ein zusätzlicher Entlüftertopf integriert sein. Die Hersteller solcher Stationen können auch elektronische Durchflusssensoren zur Ertragsmessung einbinden. Auf Knopfdruck kann dann ein Display Aufschluss über die solare Ernte geben.

Zur Vermeidung von Überdruck im Solarkreislauf werden die Übergabestation und der Pumpenstrang mit einem Sicherheitsblock ausgerüstet, der auch die Anschlussmöglichkeit für ein Ausdehnungsgefäß bietet.

Vorteile solcher Stationen:

- hohe Funktionssicherheit

- alle Armaturen aus einer Hand

- komplette Baugruppen lieferbar

- hochwertige Materialien

- in der Anlaufphase bis maximal 160 °C temperaturbeständig

- Dauerbelastung maximal 120 °C

- Lieferung mit vorbereiteter Isolierung

- mikroprozessorgesteuerte Regelung

Bei den hier beschriebenen internen Wärmetauschern ist eine Temperaturdifferenz zwischen Solarkreisvorlauf und umgebendem Speicherwasser von 10 bis 15 Kelvin üblich. Je nach Konstruktion des Tauschers ergibt sich so ein Verhältnis von Kollektorflache zu Tauscherfläche zwischen 10:1 und 15:1. Das bedeutet, pro Quadratmeter Tauscherfläche lassen sich 10 bis 15 Quadratmeter Kollektorfläche anschließen. Übliche Speicher dieser Bauart weisen zwischen 1,5 bis 3,0 Quadratmeter Tauscherfläche auf.

Für erweiterte Ansprüche

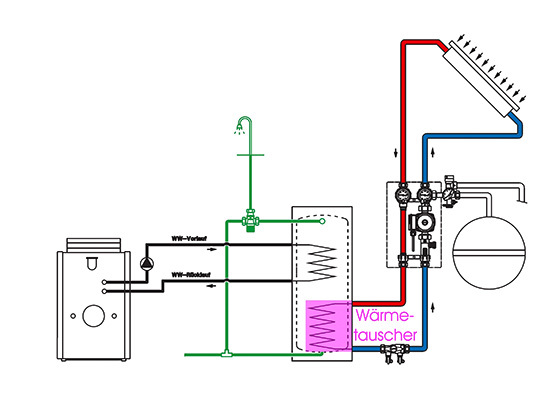

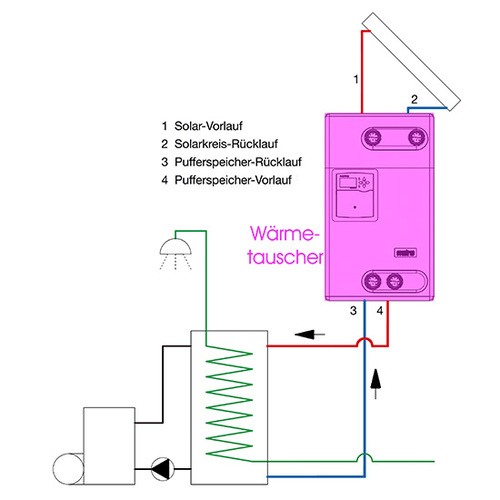

Denkt man über eine Heizungsunterstützung durch Solarenergie nach, so wird auch das notwendige Speichervolumen entsprechend hoch sein. Ein solcher Pufferspeicher wird dann mit Heizungswasser statt mit dem edlen Trinkwasser gefüllt sein. Die Trinkwassererwärmung erfolgt daher über einen separaten Wärmetauscher und ebenfalls aus dem Puffer. Um nun die Übertragung der Solarwärme sinnvoll zu gewährleisten kann eine Übergabestation den dazu notwendigen Wärmetauscher direkt beinhalten. Der Pufferspeicher nimmt also nicht das Wellrohr zur Wärmeübertragung auf. Eine Pumpe übernimmt den Transport des Glykolgemisches vom Dach und jagt dieses durch einen Wärmetauscher der extern und vor dem Puffer innerhalb der Station verbaut ist. Diesen Kreis bezeichnet man als Primärkreis. Eine weitere Pumpe treibt das Heizungswasser aus dem Puffer der anderen Seite des Wärmetauschers durch dieses System. Dies ist dann der sogenannte Sekundärkreis.

Solche Stationen können zusätzlich über ein Dreiwegeumschaltventil verfügen zur Übertragung der Wärmeenergie an einen weiteren Speicherkreislauf. Damit lässt sich sehr einfach auch ein Schichtspeicher oder zweiter Speicher aufladen. Zur Vermeidung von unzulässigem Überdruck sollten Primär- und Sekundärkreislauf mit Sicherheitsventilen ausgerüstet sein. Für den Primärkreis ist ein Anschluss für ein Ausdehnungsgefäß vorgesehen. Bei solchen Einheiten sind die Armaturen des Wärmeübertragersystems auf einer Trägerplatte fertig montiert und auf Dichtheit geprüft. Der Regler ist mit den internen elektrischen Komponenten fertig verkabelt und weist entsprechende Anschlüsse auf:

- Ausgang für Solarkreispumpe (Primärkreis)

- Ausgang für Ladepumpe (Sekundärkreis)

- Ausgang für 3 Wege-Umschaltventil (optional)

Temperatureingange für:

Kollektor, Wärmeübertragereintritt-Primärseite, Wärmeübertrageraustritt- Sekundarseite, Temperatureingange für Pufferspeicher, Schnittstelle für elektronischen Volumenstromaufnehmer,

Vorteile eines solchen Systems:

- hohe Funktionssicherheit

- alle Armaturen aus einer Hand

- hochwertige Werkstoffe

- in der Anlaufphase bis maximal 160 °C temperaturbeständig

- Dauerbelastung maximal 120 °C

- serienmäßige Isolierung aus EPP

- vollständig isolierte Armaturengruppe

- einfache und schnelle Montage

- mikroprozessorgesteuerte Regelung

Bei den für solche Systeme vielfach verwendeten Plattenwärmetauschern gelten 5 Kelvin zwischen Solarkreisrücklauf und Speicherwasserrücklauf als optimal. Um das zu ermöglichen, werden bei der Typenauswahl Tauscher bevorzugt, bei denen das Medium einen möglichst langen Weg im Tauscher zurücklegt.