Heizungssysteme mit Wärmepumpen sind meistens mit einem direkt-elektrischen Heizstab ausgestattet. Üblicherweise übernimmt der Elektroheizstab die Wärmebereitstellung ab einer definierten Außentemperatur (zum Beispiel –5°C, auch „Bivalenzpunkt“ genannt) – in der Regel parallel zur Wärmepumpe. Dadurch kann die erforderliche Größe (Leistung) von Außenluft-Wärmepumpen begrenzt werden. Die geringere Größe verbessert zum einen die Wirtschaftlichkeit des Systems, zum anderen optimiert sie die Arbeit der Wärmepumpen bei höheren Außentemperaturen. Eine zu große Diskrepanz zwischen der Heizlast (Wärmebedarf) des Gebäudes und der Leistung der Wärmepumpe führt dazu, dass der Verdichter häufig eingeschaltet wird, was sich negativ auf dessen Lebensdauer auswirkt. Bei leistungsgeregelten Wärmepumpen, die ihre Leistung entsprechend den herrschenden Bedingungen anpassen können, passiert dies wesentlich seltener.

Im Vergleich zur Wärmepumpe hat der Heizstab eine deutlich schlechtere Effizienz. Die Grundannahme ist, dass elektrische Heizer eine Einheit elektrische Energie in eine Einheit Wärme umwandeln. Die meisten Wärmepumpen liefern dagegen zwischen drei und vier Einheiten Wärme pro Einheit elektrischer Energie. Sie sind also drei- bis viermal effizienter als die Heizstäbe.

Wie oft arbeiten Heizstäbe?

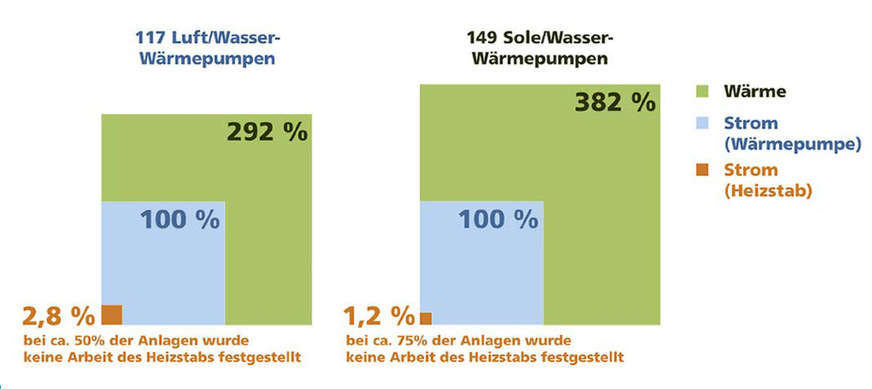

Kommt der Heizstab eines Wärmepumpensystems also häufig zum Einsatz, ist dies schlecht sowohl für die Betriebskosten als auch für die Ökologie. Häufig besteht gegenüber Wärmepumpen das Vorurteil, dass der Heizstab oft genutzt werden muss und die Heizkosten dadurch „explodieren“. Felduntersuchungen widerlegen diese Annahme eindeutig. Das Bild zeigt eine Querauswertung von insgesamt 266 im Feld untersuchten Wärmepumpenanlagen.

Frauenhofer ISE

Die 117 Luft/Wasser- und 149 Sole/Wasser-Wärmepumpen wurden in den letzten 15 Jahren im Rahmen von vier Forschungsprojekten getestet (jeweils zwei im Neubau und zwei im Gebäudebestand). Aus 100 % elektrischer Energie (blaue Fläche) wurden 292 % Wärmeenergie bei den Außenluft- bzw. 382 % bei den Erdreich-Wärmepumpen (grüne Fläche) bereitgestellt.

Das entspricht Effizienzwerten von 2,9 bzw. 3,8. Die orange Fläche bildet den Stromverbrauch der Heizstäbe ab. Bei den Luft/Wasser-Wärmepumpen betrug der Anteil der von Heizstäben benötigten elektrischen Energie lediglich 2,8 %. Dabei ist zu beachten, dass bei ca. der Hälfte der Anlagen die Heizstäbe überhaupt nicht gearbeitet hatten (unabhängig davon, ob im Neubau oder Altbau). Im diesem Monitoringprojekt in Bestandsgebäuden) betrug die relative Heizstabarbeit bei Luft/Wasser-Wärmepumpen im Mittel lediglich 1,9 %. Ein signifikanter Betrieb des Heizstabs wurde nur bei falscher Einstellung, bei Defekten oder infolge eines Legionellen Schutzes bei der Warmwasserbereitung festgestellt.

Bei den Erdreich-Wärmepumpen war der Heizstabeinsatz deutlich geringer als bei den Außenluftwärmepumpen und betrug im Schnitt lediglich 1,2 %. Bei ca. 75 % der Anlagen wurde gar keine Arbeit des Heizstabs festgestellt. Den Praktiker überraschen diese Werte nicht: Bei den Erdreichanlagen dient der Heizstab lediglich als Absicherung für den Fall eines Defekts.

Welche Kosten entstehen durch den Einsatz des Heizstabs?

Der Heizstab wird also in der Regel sehr selten eingesetzt. Aber welche Kosten können dadurch verursacht werden? Dies hängt von mehreren Faktoren ab. Für die folgenden Berechnungen wurde ein Haus mit 150 m² Heizfläche, einer Wärmepumpe mit einer Effizienz von 3,0 und ein Strompreis von 50 Cent! pro kWh angenommen. Vorausgesetzt, dass der Heizstabanteil 1 % beträgt, belaufen sich die jährlichen Kosten des Heizstabs bei einem nicht sanierten Altbau (Heizenergiebedarf von 150 kWh/m²a) auf 75,00 Euro. Bei einem Neubau (Heizenergiebedarf von 50 kWh/m²a) liegen sie bei 25,00 Euro!

Theorie und Praxis zeigen übereinstimmend, dass die Heizstabanteile im Betrieb von korrekt geplanten und ausgelegten Wärmepumpenanlagen 3 % nicht übersteigen. Ein größerer Anteil deutet in den meisten Fällen auf Optimierungspotenzial bei der Wärmepumpenanlage hin. Damit ist klar, dass der Einsatz des Heizstabs keinen relevanten Einfluss auf die Effizienz der Wärmepumpe hat.