Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung

.

Nicht kleckern, sondern klotzen! So war lange Zeit die Devise der Energiepolitik und deren zugehöriger Vertreter aus der Wirtschaft. Dabei hat dieser Personenkreis auch recht gut verdient.

.

.

Das sei Ihnen auch nachträglich noch gegönnt, gibt es doch bis heute kein Verbot für irgendeinen von uns, diesem erlauchten Kreis beizutreten. Ja, Stromproduzent in Deutschland müsste man sein, das ist wie die Lizenz zum Gelddruck. Und die technisch sehr interessanten Entwicklungen der letzten Jahre machen diesen Traum für viele Endverbraucher möglich und vielleicht auch wirtschaftlich. Ob man dabei immer noch reich werden kann und vielleicht sogar an die Börse gehen sollte, lesen Sie in diesem Bericht.

Immer noch Lowtech im Keller

Fällt nach über 30 Betriebsjahren und durchgehender Wärmearbeit der alte Kessel aus, so wird fix der Neue installiert. Nicht mehr wie vorher mit Heizwerttechnik, nein, die angesagte Brennwerttechnik sollte es schon sein. Und eine bessere Wärmedämmung bekommt der neue Kessel auch. Er hängt dazu noch an der Wand anstatt im Weg zu stehen und erlaubt es dadurch noch mehr Gerümpel im Keller zu sammeln. So richtig was Innovatives ist das ja wohl nicht. Hat sich denn wirklich so wenig getan in den letzten 30 Jahren, als nur das Gleiche in grün und nicht stehend sondern hängend? Für die Zukunft gibt es neben neuen Standards eben doch noch die innovativen Glücklichmacher, sofern man sich von Technik beeindrucken lässt. Es sind die Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungs-Einheiten, die einen gehörigen Technikschritt nach vorne erlauben.

.

.

Hightech für den Fortschritt

Blockheizkraftwerke sind und waren diese riesigen Baueinheiten mit Wärmeleistungen ab 60 Kilowatt. Diese Riesen würden ein Einfamilienhaus in der Übergangszeit innerhalb von drei Minuten durchheizen, dann pausieren und wiederum kurz anspringen. Kurz gesagt sie würden in ein ständiges Takten geraten und dabei nur geringe Mengen an Strom produzieren. Zu groß und daher zu unwirtschaftlich! Und umweltfreundlich wären die Anlagen bei ständig kurzen Betriebszeiten schon mal gar nicht. So wurden sie aussortiert für die Nutzung im Einfamilienhaus. Erst die Bemühung der Industrie in den letzten Jahren hat die Technik voranschreiten lassen. Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung, auch Mikro-KWK genannt, ist in den Entwicklungsabteilungen der Hersteller entstanden. In diesen Zauberkästen wird zukünftig Wärme und Strom erzeugt und, wie es der Name vermuten lässt, in einem kleinen angepassten Umfang. Und die gleichzeitige Stromerzeugung ist das, was diese Zwerge an Zusatznutzen an den Kunden bringen sollen. Wer jemals eine Schütteltaschenlampe oder eine Taschenlampe mit Kurbel bedient hat, kennt die mehr oder weniger sinnigen Ableger der dort angewendeten Techniken aus dem eigenen Erleben. Denn diese winzigen Stromkraftwerke stecken in den Kleinstanlagen der Mikro-KWK. Technisch sind sie natürlich robuster als in den handlichen Spielzeugen.

.

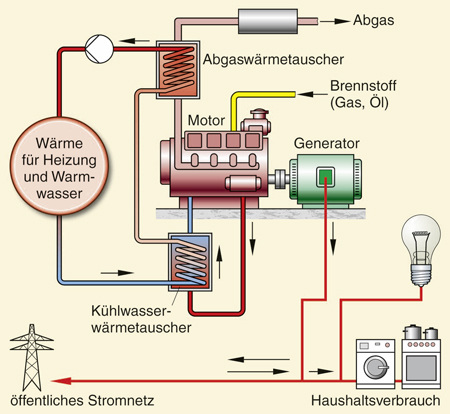

Mikro-KWK nach drei Prinzipien

Bodenständig und sehr konventionell ist die Technik basierend auf einem Otto-Motor. Dieses Prinzip mit einer kontrollierten Explosion innerhalb eines Zylinders bewegt einen Kolben und darüber eine Kurbelwelle. Die vom Motor erzeugte Wärme wird für die Beheizung genutzt. An diesen Verbrennungsmotor wird ein Dynamo oder, besser gesagt, ein Generator angeflanscht und damit zur Stromerzeugung gezwungen. Die Drehzahl und Leistung lassen sich wunderbar an die Anforderungen anpassen. Obwohl natürlich irgendwann eine untere Grenze erreicht wird. Fakt ist, dass das System Otto-Motor sehr zufrieden stellende Eigenschaften von Hause aus mitbringt und daher als sorgloser Energielieferant gelten könnte. Die eingangs erwähnte Explosion jedoch macht diese Art der Mikro-KWK zu Krachmachern. Mit rund 50 dB (A) wird man solche Einheiten nicht gerade in einen Hauswirtschaftsraum einbauen. Die Otto-Motoren werden in den Keller verbannt, wo sie auf schalltechnisch optimierten Podesten hoffentlich unbemerkt vor sich hin knattern. Als Flüsterer unter den Mikro-KWK gilt der Stirling-Motor. Dieses in sich geschlossene System lebt zwar auch von einem Kolben, welcher sich auf und ab bewegt. Auslöser für diese Bewegung ist jedoch keine Explosion, sondern die Ausdehnung beziehungsweise das Zusammenziehen von abwechselnd erwärmtem und dann wieder abgekühltem Gas. Heraus kommt auch beim Stirling eine Drehbewegung, die wie beim Otto-Motor auf einen Generator übertragen wird und so Strom erzeugt. Mit Dampf lässt sich ebenfalls vorzüglich Bewegungsenergie erzeugen. Alte Lokomotiven zeigen stampfend und anschaulich wie es geht. Und um bei der Übertragung einer linearen Bewegung, also dem Stampfen, auf eine Kreisbewegung, wie bei Otto und Stirling, nichts an Schwung zu verlieren, wird auch gerne mit einem Lineargenerator gearbeitet, die Schütteltaschenlampe lässt grüßen. Leider geht es wiederum nicht geräuscharm ab. Auch bei dampfbetriebenen Lineargeneratoren werden rund 50 dB (A) an Schallemissionen verbreitet. Also auch nix für das Wohngeschoss eines Hauses. Daher ab in den Keller.

.

.

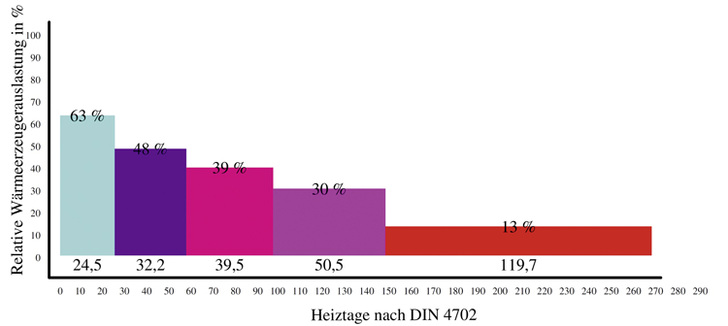

Teillast statt immer voll Power

Keiner der drei genannten Kraftwerkstypen kann ungezügelt und mit voller Leistung ganzjährig und dabei wirtschaftlich durchlaufen. Jedes der vorgestellten Prinzipien ist daher auch in der Lage, eine Teillast zu erbringen. Diese Voraussetzung ist von entscheidender Bedeutung. Schaut man sich die Prognosen der DIN 4702 [1] an, wird nur sehr selten die Maximalleistung einer Heizungsanlage gefordert. Der überwiegende Betrieb wird sich bei der berühmten Teillast einpendeln. Fast 120 Tage eines Jahres werden beispielsweise nur 13 Prozent der Heizleistung gefordert. Wer mehr liefert wird folglich an diesen 120 Tagen immer wieder ausgeschaltet. Modulieren heißt daher das Zauberwort für konventionelle Kessel, wie auch für die KWK. Die Wärmeerzeuger der neuesten Generation haben diese Tugend schon recht gut drauf. Und auch die Mikro-KWK´s haben sich endlich hinreißen lassen, nur soviel an Wärme zu liefern, wie gerade benötigt wird - jedenfalls in deutlich großzügigeren Grenzen als vor einigen Jahren. Das bedeutet in der Folge wenige Starts und lange Betriebszeiten. Und in den Betriebszeiten wird, quasi als Nebenprodukt, der kostbare Strom erzeugt. Diese Idee irritiert den interessierten Endkunden oft. Hat er doch ein teueres Gerät im Keller stehen, das mehr kann als nur heizen, nämlich Strom erzeugen. Und das möchte er in seinem Wahn natürlich am liebsten durchgängig oder zumindest, solange Strom benötigt wird. Nur sollte man ihm klar machen, dass sobald er die anfallende Wärme nicht sinnvoll nutzt, die Anlage unwirtschaftlich betrieben wird.

.

.

Zeitgleich Wärme und Strom

Je nach Typ fällt nicht nur die Modulationsbandbreite unterschiedlich aus, sondern wird auch der Anteil an elektrischer Energie am Gesamtenergieeinsatz variieren.

.

Beispiel für am Markt befindliche Geräte:

.

| Bewertung | Ecopower

(e3.0) |

Whispergen | Lion powerblock |

| Antrieb und Stromerzeugung | Otto-Motor, Generator | Stirling-Motor, Generator | Dampf, Lineargenerator |

| Leistung thermisch in kW | 4,0 - 8,0 | 7,5 - 14,5 | 3,0 - 19,0 |

| Leistung elektrisch in kW | 1,3 - 3,0 | bis 1,0 | 0,3 - 2 |

| Wirkungsgrad in % | über 90 | bis 95 | bis 94 |

| Geräusch in db(A) | < 50 in 2 m Abstand | 46 in 1 m Abstand | 48 - 54 in 2 m Abstand |

.

Und während der Kunde schon jubeln möchte, holt man ihn in den meisten Fällen recht schnell auf den Boden der Energieerzeuger zurück. Die Mikro-KWK wird anhand der Heizleistung geregelt. Nur dann kann eine Wirtschaftlichkeit erreicht werden. Unter 3000 Betriebsstunden pro Jahr ist in Sachen Wirtschaftlichkeit nix zu machen. Tolle Ergebnisse lassen sich bei einer Laufzeit von 6000 Stunden pro Jahr erzielen. Zur Erinnerung, das Jahr hat insgesamt 8760 Stunden und innerhalb dieses Jahres sollte die Anlage 2/3 der Zeit durchlaufen. Diese Tatsache ernüchtert viele Interessenten für KWK-Technik. Sollte es auch, denn dieser Zusammenhang wirkt sich auf die gesamte Betriebsdauer der Anlage aus. Als Entscheidungshilfen der Hersteller gibt es bereits fertige Formulare im Netz, die basierend auf einer Tabellenkalkulation wie Excel, als Rechenhilfe eine Wirtschaftlichkeit der eingesetzten KWK-Einheit ansatzweise berechnen. Die Nutzung solcher Werkzeuge ist insbesondere beim Einstieg in diese Technik jedem nur anzuraten. Nur aufgrund von groben Schätzungen und weil es die Technik gibt, muss eine Mikro-KWK nicht zwangsläufig auch wirtschaftlich sein.

.

.

Sinnvoll nur bei ständigem Wärmebedarf

Selbst in einem Hotelbetrieb amortisieren sich KWK-Anlagen zum Teil erst nach zehn Jahren. Und da ist der Bedarf an Warmwasser, bedingt durch das Duschen der Gäste und den Küchenbetrieb, übers Jahr relativ hoch. Das sieht bei einer 4-köpfigen Familie schon anders aus. In den Sommermonaten beträgt der Tagesbedarf meist weniger als 10 kWh an Wärmeenergie. Für die Beispiele aus der KWK-Tabelle bedeutet dies eine Betriebszeit pro Sommertag zwischen einer und drei Stunden. Für viele Wirtschaftlichkeitsberechnungen muss daher das berühmte Schwimmbad im Keller oder Garten herhalten. Wenn es ohnehin betrieben wird, kann eine Zusammenführung mit KWK-Technik natürlich sinnvoll sein. Ansonsten sollte sorgfältig geprüft werden wo die Wärme der KWK genutzt werden soll und damit einen echten Dienst versieht.

.

.

Zusammenfassend kann man wohl festhalten, dass wirklich eine Anzahl an interessanten Mikro-KWK´s den Markt belebt. Reich wird der Betreiber dieser Technologien durch ihren Einsatz nicht. Aber die intelligente Technik und vor allem die Zuschüsse und Vergütungen für den erzeugten Strom ermöglichen eine Wirtschaftlichkeit dieser Großkraftwerkskonkurrenz. Daher gilt: Anbieten, wo es passt!

.

.

Film zum Thema

Wie sich beispielsweise ein Stirling-Motor bewegen lässt finden Sie hier:

.

.

.

Literaturnachweis:

[1] DIN 4702: Heizkessel