Der CO2-Ausstoß privater Haushalte belegt Rang drei in der Statistik der CO2-Verursacher in Deutschland. Ein Grund dafür ist der hohe Energiebedarf, der mit der Beheizung von Räumen einhergeht. Die Investition in eine klimafreundliche Zukunft ist bei uns daher verknüpft mit moderner Heiztechnik, wie beispielsweise der Wärmepumpe. Doch wie gelingt es der Wärmepumpe, umweltfreundlich und gleichermaßen effizient zu arbeiten?

Prinzip Kühlschrank

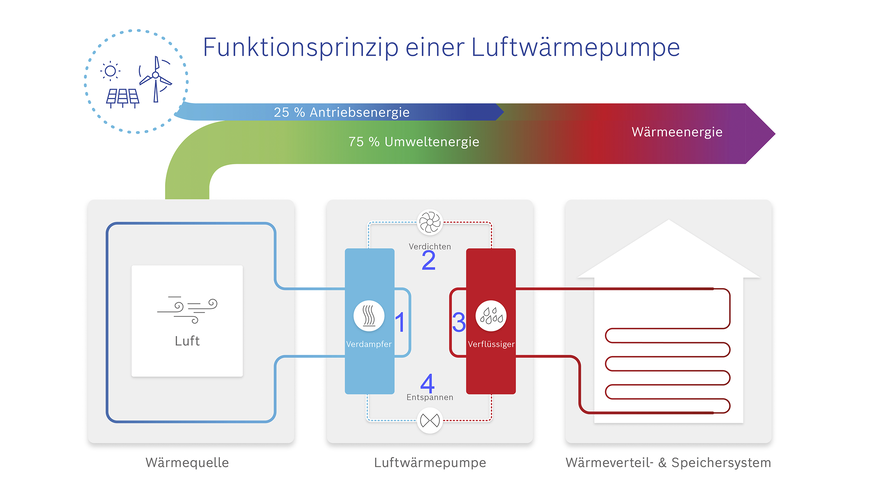

Wärmepumpen funktionieren nach dem bewährten und zuverlässigen „Prinzip Kühlschrank“. Ein Kühlschrank entzieht den zu kühlenden Lebensmitteln Wärme und gibt sie auf der Kühlschrankrückseite an die Raumluft ab. Eine Wärmepumpe entzieht der Umwelt Wärme und gibt diese an das Heizsystem ab. Dabei macht sie sich zunutze, dass Wärme immer von der Wärmequelle zur Wärmesenke strömt. Die Wärmepumpe bedient sich dabei der natürlichen Fließrichtung von warm nach kalt. Dieser Prozess läuft in einem geschlossenen Kältemittelkreis durch Verdampfer, Kompressor, Kondensator und Expansionsventil. Parallel wird Wärme aus der Umgebung auf ein höheres, zum Heizen nutzbares Temperaturniveau gepumpt. Der energetische Vorgang innerhalb der Wärmepumpe lässt sich zusammenfassen und wird in der Prinzipdarstellung dieses Berichts auf der nächsten Seite dargestellt.

Der Verdampfer (1) enthält ein flüssiges Arbeitsmittel, ein sogenanntes Kältemittel, mit sehr niedrigem Siedepunkt. Das Kältemittel hat eine niedrigere Temperatur als die Wärmequelle Außenluft und einen niedrigen Druck. Die Wärme strömt also von der Wärmequelle an das Kältemittel. Das Kältemittel erwärmt sich dadurch bis über seinen Siedepunkt. Es verdampft also und wird vom Kompressor angesaugt. Der Kompressor (2) wird über einen Frequenzumrichter (Inverter) mit Spannung versorgt und geregelt. Dadurch wird die Kompressor-Drehzahl immer bedarfsgerecht angepasst. Der Kompressor verdichtet das gasförmige Kältemittel auf einen hohen Druck. Dadurch wird das gasförmige Kältemittel erhitzt. Zusätzlich wird auch die Antriebsenergie des Kompressors in Wärme umgewandelt, die auf das Kältemittel übergeht. So erhöht sich die Temperatur des Kältemittels immer weiter, bis sie höher ist als die für Heizung und Warmwasserbereitung benötigte Temperatur. Sind ein bestimmter Druck und eine bestimmte Temperatur erreicht, strömt das Kältemittel weiter zum Kondensator. Im Kondensator (3) gibt das heiße, gasförmige Kältemittel die Wärme, die es aus der Umgebung, der Wärmequelle und aus der Antriebsenergie des Kompressors aufgenommen hat, an die Heizungsanlage ab. Dabei sinkt die Temperatur des Kältemittels unter den Kondensationspunkt und es verflüssigt sich wieder. Das nun wieder flüssige, aber noch unter hohem Druck stehende Kältemittel fließt weiter zum Expansionsventil. Die beiden elektronisch angesteuerten Expansionsventile (4) sorgen dafür, dass das Kältemittel auf seinen Ausgangsdruck entspannt wird, bevor es wieder in den Verdampfer zurückfließt und dort erneut Wärme aus der Umgebung aufnimmt.

Bauteile im Kältekreislauf

Wesentliche Bestandteile des Kältekreislaufes einer Luftwärmepumpe sind der Flüssigkeits-Trenner, der Trockenfilter und das Schauglas. Der Flüssigkeits-Trenner sitzt in Fließrichtung vor dem Kompressor und sorgt dafür, dass nur dampfförmiges Kältemittel in den Kompressor gelangen kann. Unter bestimmten Bedingungen kann es dazu kommen, dass nicht hundert Prozent des Kältemittels verdampfen. Es muss aber sichergestellt sein, dass nur gasförmiges Kältemittel in den Kompressor gelangt. Flüssiges Kältemittel kann nicht komprimiert werden. Sollte flüssiges Kältemittel in den Kompressor gelangen, würde dieser Schaden nehmen. Der Trockenfilter und das Schauglas sitzen in Fließrichtung nach dem Kondensator. Der Trockenfilter saugt anfallendes Kondensat auf der Innenseite des Kältekreises auf. Anfallendes Kondensat würde nicht wie Kältemittel bereits bei ca. –5 Grad Celsius verdampfen, sondern wie Wasser erst bei ca. 100 Grad Celsius. Auch das Kondensat darf nicht in den Kompressor gelangen und muss daher herausgefiltert werden. Das Schauglas ermöglicht dem Kältetechniker, einen Blick in den Kältekreislauf zu werfen. Dies hilft bei der Beurteilung des Kältekreislaufes.

Bild: Bosch

Leistungs- und Arbeitszahlen

Eine Wärmepumpe bezieht den größten Teil der Heizenergie aus der Umwelt, während nur ein kleiner Teil als Arbeitsenergie zugeführt wird. Für ein energiesparendes und umweltschonendes Heizen sind Wärmepumpen daher ideal. Ein wichtiger Parameter ist in diesem Zusammenhang der Wirkungsgrad. Dieser beschreibt das Verhältnis von Nutzleistung zu aufgenommener Leistung und wird ebenso als Leistungszahl, auch COP (engl. Coefficient of Perfomance), beschrieben. Die Leistungszahl ist eine gemessene oder berechnete Kennzahl für Wärmepumpen bei speziell definierten Betriebsbedingungen – vergleichbar mit dem normierten Kraftstoffverbrauch bei Kraftfahrzeugen. Sie beschreibt das Verhältnis der nutzbaren Wärmeleistung zur aufgenommenen elektrischen Antriebsleistung des Kompressors. Dabei hängt die Leistungszahl, die mit einer Wärmepumpe erreicht werden kann, von der Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und Wärmesenke ab. Ein guter COP-Wert liegt zwischen 3 und 5. Wärmepumpen mit einem COP-Wert von unter 2 sind in der Regel unwirtschaftlich. Mit einem COP bis 5,1 (bei A7/W35) ist die Compress 7400i AW von Bosch eine der effizienten Wärmepumpen auf dem Markt. Da die Leistungszahl nur eine Momentaufnahme unter jeweils ganz bestimmten Bedingungen wiedergibt, wird ergänzend die Arbeitszahl genannt. Diese wird üblicherweise auch als Jahresarbeitszahl (engl. Seasonal performance factor) angegeben und drückt das Verhältnis zwischen der gesamten Nutzleistung, die die Wärmepumpenanlage übers Jahr abgibt, und der im selben Zeitraum von der Anlage aufgenommenen elektrischen Energie aus. Die Jahresarbeitszahl kann überschlägig berechnet werden. Hier werden Bauart der Wärmepumpe und verschiedene Korrekturfaktoren für die Betriebsbedingungen berücksichtigt. Grundsätzlich gilt: Je höher die Jahresarbeitszahl ist, desto besser ist der Wirkungsgrad und damit die energetische Arbeitsweise.

Umweltfreundlichkeit und Kältemittel

Das Angebot an Kältemitteln ist vielfältig. Schnell kommt also die Frage auf, welches Kältemittel auch in Zukunft noch das richtige ist. Für Wärmepumpen wird ein Kältemittel mit besonderen Eigenschaften benötigt: Es muss bei vorhandenen Rahmenbedingungen unter anderem die passende Siedetemperatur, sowie bei entsprechendem Druck einen Verflüssigungspunkt aufweisen. Weitere wichtige Aspekte für die Auswahl des passenden Kältemittels sind die Brennbarkeit, die Toxizität und das Korrosionsverhalten. Gute Eigenschaften in diesem Zusammenhang vereinen sich im Kältemittel R410A. Dieses Kältemittel besteht zu jeweils 50 Prozent aus R 32 (Difluormethan) und R 125 (Pentafluorethan). Es ist ein Gemisch aus bereits vorhandenen Kältemitteln, die in den letzten Jahrzehnten entwickelt wurden und gehört zu den synthetischen Kältemitteln, die in den meisten Kälte- und Klimaanlagen sowie in Kältekreisläufen von Wärmepumpen verwendet werden. Im Gegensatz zu heute unzulässigen FCKW-Kältemitteln ist R 410A nicht ozonschädlich.

Doch kann sich das Kältemittel R410A langfristig bewähren? Nach der EU-F-Gas-Verordnung dürfen ab dem Jahr 2025 keine Kältemittelsorten verwendet werden, die den Treibhauseffekt fördern. Dazu gehören alle Kältemittel, die Treibhausgase enthalten, deren GWP (Global Warming Potential) größer als 2500 ist. Das Kältemittel R 410A liegt mit einem GWP von 2088 unter Wert der Verordnung und kann vorerst weiterverwendet werden. Jedoch enthält die Verordnung ebenso eine Mengenbeschränkung für Kältemittel mit hohem GWP, die schrittweise durchgeführt werden soll. Durch diese Mengenbeschränkung kommt es zu einer zunehmenden Verknappung der etablierten Kältemittel, sodass eine deutliche Preissteigerung in den nächsten Jahren zu erwarten ist. Es werden also Alternativen benötigt: Diese Alternativen könnten im Kältemittel R32 (bereits zu 50 % in R 410A enthalten) oder R290 (Propan) liegen. Die Vorteile liegen bei diesen Kältemitteln im Preis und im GWP. R32 hat einen GWP von 675, Propan ist mit einem GWP von 3 in großen Mengen und leicht abbaubar vorhanden. Ein gravierendes Hindernis bei diesen Kältemitteln besteht jedoch darin, dass sie leicht entflammbar und brennbar sind. Daher müssen Kältekreisläufe in Klimaanlagen und Wärmepumpen die mit diesen Kältemitteln befüllt sind, besondere Sicherheitseinrichtungen verbaut sein.

Vier-Wege-Ventile

Bei Luftwärmepumpen wie beispielsweise der Compress 7400i AW von Bosch, weist der Kältekreis weitere Besonderheiten auf: Der Verdampfer der Luftwärmepumpe befindet sich an der Außenluft. Kommt es während des Betriebes zur Kondensatbildung an der Verdampfer-Oberfläche, kann der Verdampfer bei kühlen Außentemperaturen einfrieren. Ein dauerhaftes Einfrieren des Verdampfers ist nicht zielführend, deshalb werden zusätzliche Bauteile im Kältekreislauf einer Luftwärmepumpe benötigt, um einen Abtauprozess zu ermöglichen. Für den Abtauprozess wird im Kältekreislauf ein Vier-Wege-Ventil installiert. Dieses Vier-Wege-Ventil ermöglicht es, den Kältekreislauf umzukehren, so dass dem Kältekreislauf Wärmeenergie aus dem Heizsystem zugeführt werden kann. Durch das Rückführen von Wärmeenergie im Kondensator aus dem Heizsystem wird das Kältemittel auf eine höhere Temperatur erwärmt und kann dann zum Verdampfer geleitet werden. Mit dem erwärmten und zum Verdampfer geleiteten Kältemittel ist es nun möglich, den Abtauprozess stattfinden zu lassen. Damit der Kondensator jederzeit Wärmeenergie aus dem Heizsystem ziehen kann, müssen permanent mindestens vier Heizkörper à 500 Watt oder eine Fußbodenheizung von mindestens 22 qm zur Verfügung stehen. Alternativ kann die Wärmeenergie aus einem Pufferspeicher bezogen werden.

Bild: Bosch

z. B. an heißen Sommertagen die Wohnung auch kühlen.