Heizungs-Check nach DIN EN 15378

.

Die Beratungsqualität hängt oft von der Laune des Beraters ab. Ist dieser mit dem verkehrten Bein aufgestanden, kann die Beurteilung der vielleicht noch akzeptablen Heizungsanlage katastrophal ausfallen. Die gleiche Anlage, von einem frisch verliebten Anlagenmechaniker bewertet, könnte trotz Mängeln als „echt spitze“ durchgehen. Besser ist es da schon, den Kommissar Zufall vom Hof zu jagen und dem neutralen Energiekommissar den Vortritt zu geben.

.

.

Diese Gedanken, oder so ähnliche, waren auch der Anlass den Heizungs-Check allgemein und verbindlich zu beschreiben. Geht es doch letztlich darum, dem königlichen Kunden eine hilfreiche Bewertung seiner Heizungsanlage zu präsentieren. Dabei sollten Kesselhersteller oder die Farbe der Rohrdämmung und der Heizkörper uninteressant sein. Fakten und die Einschätzung von geübten, per Wanderkarte gelenkten Blicken, sollen über den Zustand des Gesamtkunstwerks ‚Heizung’ richten. Gleichzeitig sollen bei Nichtgefallen einzelner Komponenten und Eigenschaften auch entsprechende Gegenmaßnahmen vorgeschlagen werden können.

.

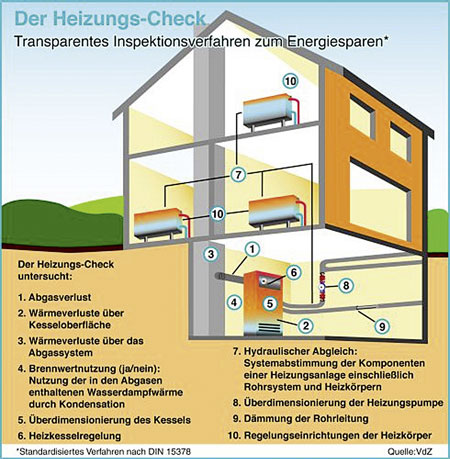

Die drei Bereiche beim Heizungs-Check

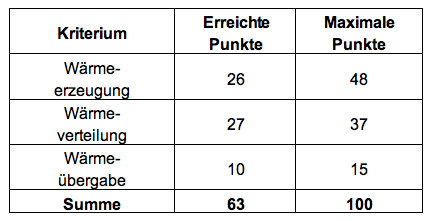

Wer jetzt denkt, der Heizungs-Check nach DIN EN 15378 [1] beschränkt sich auf den Heizkessel, der irrt gewaltig. Drei Gebiete wollen erschlossen und bewertet werden:

.

1. Wärmeerzeugung – maximal 48 Punkte

2. Wärmeverteilung – maximal 37 Punkte

3. Wärmeübergabe – maximal 15 Punkte

.

Diese drei Bereiche werden gegebenenfalls mit Maluspunkten bewertet. Der Maluspunkt ist ein Minuspunkt und daher ist es in diesem Fall mal nicht so prickelnd, die volle Punktzahl zu erreichen. Diese liegt übrigens bei 100 Punkten und würde eine Anlage mit erheblichem Verbesserungspotenzial kennzeichnen. Und ‚vorhandenes Verbesserungspotenzial’ ist wohl auch die beste Umschreibung, mit der man dem Kunden den Umstand erläutert, dass seine Anlage eher besch...eiden läuft.

.

Wärmeerzeugung unter der Lupe

Zuallererst kommt, wie für den Anlagenmechaniker gewohnt, die BImSchV-Messung zum Einsatz. Also Messsensor in den Kernstrom und ein Temperaturfühler in den Aufstellraum. Ergebnis dieser Messung ist der Abgasverlust.

.

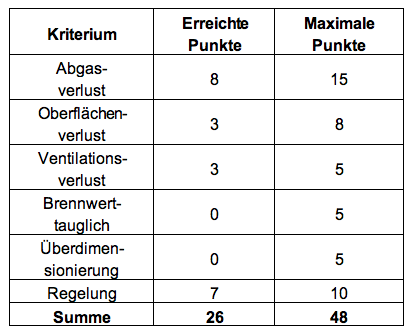

Abgasverluste

Mit diesem Verlust wird über eine schlichte Umrechnung, eine Bewertung vorgenommen. Zum Beispiel entsprechen 7 % Abgasverlust dem Wert von acht Bewertungspunkten; je mehr Abgasverluste je mehr Punkte.

.

Oberflächenverluste

Dann werden die Oberflächenverluste ermittelt. Ausgehend von zehn Watt Leistung, die ein Kessel pro Quadratmeter Fläche abgibt, wird - bezogen auf einem Kelvin Temperaturdifferenz - errechnet, wie viel dieser insgesamt verliert. Wird zum Beispiel bei zwei Quadratmetern Kesselmantel eine Oberflächentemperatur von 35 °C gemessen, ergibt sich bei einer Temperatur im Aufstellraum von 20 °C:

.

10 W/m²K x 2 m² x 15 K = 300 W

.

Der Kessel würde ständig 300 Watt an den Aufstellraum verballern. Im Verhältnis zu seiner Leistung von zum Beispiel 20 kW wäre das dann

.

300 W / 20000 W = 1,5 %

.

Und 1,5 % Oberflächenverluste würden dann mit drei Punkten bewertet.

.

Ventilationsverluste

Es folgt die Bewertung der so genannten Ventilationsverluste, obwohl gar kein Ventilator im Spiel sein muss. Fakt ist, dass bei einer Durchströmung des Brennraumes mit Luft der Kessel in den Brennpausen auskühlt. Ein atmosphärischer Gaskessel neigt zum Beispiel sehr ausgeprägt zu solchen Unarten. Daher sagt die Vorgabe zum Heizungs-Check: Schauen Sie doch mal, was sich 30 Sekunden nach Brennerabschaltung so alles im ehemaligen Kernstrom des Abgasweges tut. Und klar wird dann schon, je mehr heiße Luft den Aufstellraum verlässt, umso mehr Minuspunkte werden eingefahren. Interessanterweise ist die Umrechnung meist eins zu eins. Für dieses Bespiel angenommene drei Prozent Ventilationsverlust führen zur Vergabe von drei Bewertungspunkten.

.

.

Mögliche Brennwertnutzung

Ein weiterer Bewertungsschritt ist die Einschätzung in wie weit der Wärmeerzeuger die Brennwertnutzung zulässt. Ein klares Ja oder Nein entscheidet über null oder fünf Bewertungspunkte. Ausgehend von einem Niedertemperaturkessel, müssen beispielsweise fünf Punkte vergeben werden.

.

Gebäudeinformationen

Etwas mehr Informationen über das Gebäude, welches mit dem zu bewertenden Kessel versorgt wird, sind notwendig, um die folgende Frage zu beantworten: Überdimensioniert, ja oder nein? Diagramme helfen bei der überschlägigen Heizlastberechnung für den Kessel. Bei einer angenommenen Überdimensionierung kommen nochmals fünf Punkte auf das Minuskonto. Im Beispiel sei die Anlage korrekt dimensioniert.

.

Regelung

Als letzter Punkt zur Wärmeerzeugung schaut der Kenner auf die Regelung. Wird zum Beispiel nur das Versotten des Kessels verhindert, entsprechend einem Kesselthermostat, so hagelt es zehn Punkte. Wird die Anlage jedoch aufwendig nach Außentemperatur und Zeitvorgaben geregelt, so wird dies mit null Punkten als „lobenswert“ testiert. Die Beispielanlage wird mit raumgeführter Regelung ohne Zeitsteuerung angenommen, was mit sieben Punkten bewertet wird.

Damit stellt sich der Punktestand für die beschriebene Beispielanlage wie folgt dar:

.

.

Wärmeverteilung auf dem Prüfstand

Beim nächsten Bewertungsschritt wird man den Kesselraum verlassen müssen. Die Wärmeverteilung beginnt bei der Einschätzung ob wohl irgendwann jemand einen hydraulischen Abgleich vorgenommen hat.

.

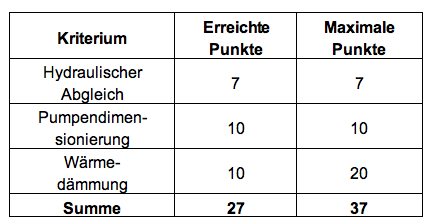

Hydraulischer Abgleich

In diesem Fall führen Indizien zu einer Entscheidung. An mindestens drei Heizkörpern wird die Einstellbarkeit überhaupt gecheckt. Befinden sich einstellbare Thermostatventile und /oder Rücklaufverschraubungen im System, so soll überprüft werden ob mindestens diese drei in einer Einheitsstellung auf „Offen“ stehen oder ob tatsächlich unterschiedliche Einstellwerte einen hydraulischen Abgleich wahrscheinlich machen. Im Beispiel sollen sämtliche Ventileinstellungen auf „Offen“ stehen. Dies lässt auf einen fehlenden Abgleich schließen und ergibt sieben Punkte.

.

Pumpendimensionierung

Jetzt geht es zurück in den Heizraum, um die Bewertung der Umwälzpumpe vorzunehmen. Man benötigt, wie schon bei der Ermittlung in Sachen Überdimensionierung, einige überschlägige Daten zum Haus. Eine Überdimensionierung der Pumpe, noch dazu bei einer ungeregelten, führt zu einer recht heftigen Abwertung. Im Beispiel soll eine ungeregelte überdimensionierte Pumpe eingebaut sein, was zu zehn Bewertungspunkten führt.

.

Dämmung

Die Dämmung soll als nächstes Kriterium die vermeintliche Krisensituation im Keller beleuchten. Voll nach EnEV [2] gedämmt wäre ideal und keinen Punkt wert. Völlig oder überwiegend nicht gedämmt würden 20 Punkte bedeuten. Damit ist diese Bewertung die zahlenmäßig größte mögliche Belastung. Satte 20 Minuspunkte überragten selbst den miserablen Wirkungsgrad eines Kessels, der maximal mit 15 Punkten zu Buche schlagen könnte. Dafür ist die Abhilfe, also die nachträgliche Dämmung im sichtbaren Bereich, aber recht einfach durchzuführen. Ins Beispiel soll eine mäßige Dämmung mit zahmen zehn Punkten einfließen. Fassen wir die Wärmeverteilungssituation zusammen:

.

.

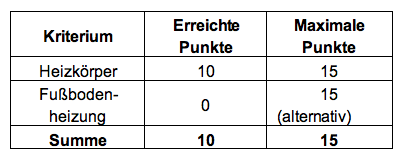

Kontrolle der Wärmeübergabe

Getrennt nach der Beheizung mittels Heizkörper oder Fußbodenheizung wird prinzipiell die Art der Regelung für diese Heizflächen in Augenschein genommen. Sind beide Systeme in einem Gebäude verbaut, soll in die endgültige Bewertung nur das energetisch schlechtere System einbezogen werden. Für beide Systeme gilt aber zuerst die Frage: Wird hier nur zwischen ‚Auf’ und ‚Zu’ eingestellt oder gibt es funktionsfähige Regeleinrichtungen, wie Thermostatköpfe oder Einzelraumregelungen? Die Nuancen dazwischen lassen auch eine Bewertung dazwischen zu, nämlich von 0 bis 15 Punkten. Im Beispielgebäude sollen Heizkörper aus den 80er Jahren montiert sein: Diese werden dann mit 10 Punkten sanktioniert.

.

.

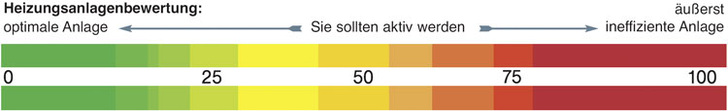

Und dann kommt die Gesamtbewertung

Dem geadelten Kunden wird abschließend der Bericht präsentiert und wahrscheinlich noch mit blumigen Worten erörtert. Je nach Punkteanzahl kann er seine Anlage auch grafisch einschätzen. Und dies geschieht mittels Bandtacho.

.

.

Anhand des bereits bekannten und gewohntem Farbverlaufes von - grün wie spitze - und - rot wie verbesserungsfähig - kann der Kunde seine Heizung einschätzen. Die hier zusammen mit den knappen Erläuterungen durchexerzierte Anlage kommt auf:

.

.

Der Kunde dieser Anlage wird auch per Bandtacho darauf gestoßen: Er sollte aktiv werden! Ein recht objektives Verfahren mit vorgegebenen Kriterien bewertet seine Anlage. Zwei unterschiedliche Fachleute müssten zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. Es verbietet sich daher von selbst die unangemessene Schönfärberei oder in der Umkehrung das Schlechtmachen der Anlage durch den bewertenden Fachmann. Letztlich soll dem Kunden ja nicht nur klar werden ob seine Anlage Verbesserungspotenzial besitzt, sondern auch, wie diese Verbesserung gegebenenfalls aussehen kann. Und anhand der vergebenen Maluspunkte kann der Kunde dann ja auch seine Prioritätenliste erstellen. Hohe Punktzahl und geringer Aufwand kann ganz nach vorne rutschen. Teure Maßnahmen mit geringem Effekt fliegen nach hinten in der Liste oder ganz raus bis zum nächsten Kesseltausch.

.

.

Meckern kann jeder, und dann?

Maluspunkte vergeben nach einem vorgegebenen System ist die eine Sache. Und meckern fällt gerade in unserem Bereich recht leicht. Wichtig ist es aber anschließend dem Kunden mit entsprechenden Lösungen zur Seite zu stehen. Die resultierenden Empfehlungen machen für den Kunden und für den Berater den eigentlichen Nutzen aus. Der zu hohe Abgasverlust kann vielleicht durch Wartung und Reinigung des Kessels verbessert werden. Hohe Oberflächenverluste können gegebenenfalls durch eine Verkleinerung der Öffnungen ins Freie auf ein notwendiges Maß reduziert werden. Raumluftunabhängige Geräte machen diese Öffnungen sogar gänzlich überflüssig. Ventilationsverluste kann eine Abgasklappe reduzieren. Die Wärmeverteilung lässt sich durch sehr effiziente Vorgehensweisen auch im Bestand erheblich verbessern. Der hydraulische Abgleich muss nicht, wie oft angenommen, das berühmte Buch mit Sieben Siegeln sein. Es existieren abgekürzte Verfahren die je nach Anwendungsfall hervorragende Ergebnisse liefern. Eine Umwälzpumpe sollte ebenfalls durch Nachrechnung auf eine plausible und am besten noch regelbare Leistung gebracht werden. Und das Thema Dämmung birgt vielfach ungeahnte Potenziale. Richtig ausgeführt kann ein Kunde durch nachträgliche angebrachte fachgerechte Dämmung viel Geld sparen.

.

Der Einsatz des Anlagenmechanikers macht sich oft schon nach einem Jahr bezahlt. In den Räumen sollte letztlich auch geregelt werden. Alte Thermostatköpfe und ungeregelte Fußbodenheizkreise können oft sehr leicht auf einen notwendigen sparsamen Stand gehoben werden.

.

.

Literaturnachweis:

[1] DIN EN 15378: Heizungssysteme in Gebäuden - Inspektion von Kesseln und Heizungssystemen

[2] EnEV: Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV)

.

.