Blockheizkraftwerke in Theorie und Praxis

Gegenwärtig steigen die Energiepreise immer höher. Neben Umweltschutzaspekten ist das ein Grund, sich mit effektiven Energieerzeugern auseinander zu setzen. In unserer Klasse haben wir einen Mitschüler, dessen Betrieb Blockheizkraftwerke einbaut. Für uns der Anlass, sich näher mit dieser Technologie auseinander zu setzen. In unserem Bericht erläutern wir die Funktionsweise und den Nutzen von Blockheizkraftwerken. Darüber hinaus beschreiben wir einige Details und berichten kurz über ein Praxisbeispiel.

Kraft mit Wärme koppeln

Um uns erst einmal selber zu informieren, haben wir uns von Christian Welzel (Inhaber des gleichnamigen Installationsbetriebes) die Technik der Kraft-Wärme-Kopplung an einem Dachs (Blockheizkraftwerk des Herstellers Senertec) erläutern lassen. Blockheizkraftwerke arbeiten nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Hierunter versteht man die gleichzeitige Umwandlung der eingesetzten Energie (Brennstoff) in elektrische Energie und Nutzwärme. Das schont den Geldbeutel und verringert die Umweltbelastungen. Die Kraft-Wärme-Kopplung wird in großen Anlagen (Heizkraftanlagen) - wie sie z. B. in Städten zu finden sind – betrieben. Sie wird aber auch vermehrt in so genannten Blockheizkraftwerken (BHKW) eingesetzt. Um die Kraft-Wärme-Kopplung attraktiv zu machen, werden heute auch sogenannte Mikro-KWK-Anlagen gebaut. Inzwischen bieten zahlreiche Hersteller solche Anlagentypen an. In der Regel sind es eher kleinere, nicht so bekannte Unternehmen, welche die Mikro-KWK-Anlagen herstellen (z. B. Giese, KraftWerk). Aber auch die bekannteren Hersteller, wie Buderus, Viessmann und Vaillant, gehören zu den BHKW-Anbietern.

Moped im Keller?

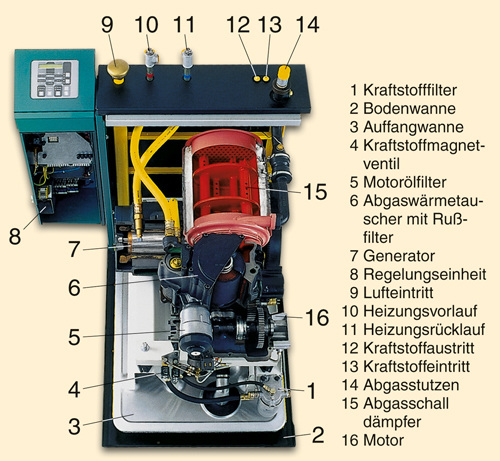

Prinzipiell besteht ein BHKW aus einem Motor und einem Generator. Der Motor kann mit verschiedenen Energieträgern betrieben werden. Neben dem Erdgas oder dem Heizöl also auch mit Pflanzenöl, Biogas oder Pellets. Wird das BHKW mit Öl betrieben, arbeitet die Maschine nach dem Prinzip eines Dieselmotors. Wird das BHKW mit Gas betrieben, arbeitet es nach dem Prinzip eines Otto-Motors. Die erzeugte Wärme ist eigentlich ein „Abfallprodukt“: Damit das BHKW weiterlaufen kann, muss die Wärme abgeführt werden. In großen Kraftwerken geschieht das über die Kühltürme. In einem Mini-BHKW werden mit Hilfe eines Wärmeüberträgers das Abgas, der Motor, das Schmieröl und gegebenenfalls auch der Generator gekühlt. Die Wärme wird einem Speicher zugeführt. Der Motor treibt einen Generator an. Während bei einem herkömmlichen Wärmeerzeuger nur die Wärme genutzt wird, wird bei der Verbrennung im Motor Wärme- und Bewegungsenergie erzeugt. Die Bewegung wird auf den Generator übertragen. Elektrischer Strom entsteht. Aus dieser Kombination – Wärme- und Stromerzeugung – ergibt sich der hohe Wirkungsgrad. Den erzeugten Strom kann man selber verbrauchen oder an den jeweiligen Netzbetreiber verkaufen. Der hohe Wirkungsgrad macht das BHKW wirtschaftlich. Zudem wird durch die Einsparung von Brennstoffen der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid reduziert.

Der Staat finanziert mit

Um den hohen Wirkungsgrad zu erzielen, ist ein ganzjähriger Bedarf an Strom und Wärme erforderlich. Bedingt durch die jahreszeitlichen Schwankungen, insbesondere beim Wärmebedarf, muss vor der Aufstellung eines Blockheizkraftwerkes eine Wirtschaftlichkeitsanalyse durchgeführt werden. Die Anschaffung wird auch durch staatliche Subventionen (finanzielle Unterstützung durch den Staat) gefördert. Konkret bedeutet das, dass keine Stromsteuer bezahlt werden muss

• die Energiesteuer auf Heizöl oder Erdgas zurückerstattet wird und

• die jeweiligen Energieversorger den erzeugten Strom des BHKW abnehmen müssen.

Was sollte der Anlagenmechaniker wissen?

Ein BHKW kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wie ein zentraler Wärmeerzeuger aufgestellt und angeschlossen werden. Es empfiehlt sich aber, sich in Sachen BHKW erst einmal weiterzubilden, bevor man Hand anlegt. Die Hersteller bieten hierzu Seminare an. Oft haben auch die Handwerkskammern ein entsprechendes Schulungsangebot im Programm. Handwerksunternehmen können sich dort informieren und an verschiedenen BHKW-Typen Installationsübungen machen. Wenn man dann entsprechend fitt ist, kann es losgehen. Der Betrieb von Christian Welzel hatte bereits einen neuen Auftrag zum Einbau eines BHKW. Eine ideale Situation für uns als Autorenteam, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Hier ging es um ein Reihenhaus. Eingebaut wurde der Dachs HKA-G S1. Dieses BHKW ist für Ein- bzw. Zweifamilienhäuser mit einem Wärmebedarf bis zu 20 kW und einem maximalem Warmwasserbedarf von 18 Liter/min geeignet. Der Dachs bildet zusammen mit dem Speicher und dem Warmwassermodul ein Versorgungszentrum für Heizwärme und Warmwasser. Er belädt den Speicher bis zu einer festgelegten Temperatur und stellt die Energie für Heizung und Warmwasser zur Verfügung. Wurde der Speicher bis zu einer festgelegten Temperatur entladen, schaltet der Dachs wieder zu und lädt den Speicher auf. Für die Warmwasserbereitung bleibt immer ein Teil des Speichers reserviert. Die Heizung kann diesen Teil nicht entnehmen und garantiert damit bei Erfordernis den Vorrang für die Warmwasserbereitung. Das direkt am Dachs-Wärmespeicher montierte Warmwassermodul liefert beim Zapfvorgang warmes Wasser von 50 °C. Ein zusätzlicher Wärmetauscher ermöglicht die Brennwertnutzung.

Eine ganz enge Kiste

Die Montage des Blockheizkraftwerkes nahm mehrere Tage in Anspruch. Damit man den Dachs aufstellen kann, ist ein Podest erforderlich, da die Anlage über 500 kg wiegt. Das Bewegen des Dachses erfolgte mit einer Transporthilfe, die es auch bei engen Verhältnissen erlaubt, das BHKW entsprechend zu manövrieren. Ein weiterer Kraftakt war die Platzierung des Speichers. In diesem Fall war der Speicher so groß, dass er nicht durch die Tür des Aufstellraumes passte. Hier musste nun die Tür verbreitert werden. Damit der dabei entstehende Staub sich nicht im gesamten Haus verteilen konnte, wurden so genannte Staub-Schutzfolien an den Eingängen der umliegenden Räume befestigt. Nach dieser Schutzmaßnahme sollte mit dem großen Trennjäger der Türrahmen vergrößert werden. Es flog jedoch jedes Mal die Sicherung heraus, als der Trennjäger in Funktion gesetzt wurde. Also musste der kleine Trennjäger eingesetzt werden. Das bedeutete, von beiden Seiten arbeiten zu müssen. Nachdem der Speicher in seine vorgesehene Position gebracht wurde, begannen die Installationsarbeiten. An diesem Tag wurde noch die Pumpengruppe an den Dachs angeschlossen und das Abgasrohr aus Polypropylen verlegt.

Das Abgas muss raus

Prinzipiell beträgt die Temperatur des Abgases am Austritt rund 150 °C. In der Regel werden die Abgase drucklos über einen Kamin oder eine Abgasleitung abgeführt. Mit einem zweiten, extern angebrachten Wärmetauscher – dem Kondenser - kann ein zusätzlicher Wärmegewinn erreicht und ein Teil der Kondensationswärme des Abgases genutzt werden. Mit einer Heizungsrücklauftemperatur von 35 °C wird eine Abgastemperatur von etwa 55 °C nach dem zusätzlichen Wärmetauscher erreicht. Damit ist ein mit Brennwertkesseln vergleichbarer Kondensationsgrad von gut 50 % möglich. Der Gesamtwirkungsgrad, bezogen auf den unteren Heizwert des Brennstoffes, lässt sich damit (rechnerisch) von 88 % auf über 100 % steigern.

Am nächsten Tag wurden die restlichen Installationsarbeiten erledigt. Nachdem auch der Elektriker seine Arbeit ausgeführt hatte, konnte die Anlage in Betrieb genommen werden. Wichtig für den Kunden ist der Abschluss eines Wartungsvertrages. Ein BHKW muss regelmäßig gewartet werden, um die Lebensdauer des Gerätes zu optimieren. Ist das sichergestellt, kann sich der Kunde lange über seine neue Möglichkeit zur effektiven Energienutzung freuen.